社交网络的公领域研究前沿

——2017年新闻传播学TOP10SSCI期刊研究综述

■赵曙光 楼千舟

【本文提要】本文对2017年新闻传播学领域影响因子最高的10本期刊发表的被引次数最多的71篇论文进行文献分析,重点围绕民粹主义与社交媒体、政治冲突与异见采纳、信息方式与政治素养、媒介使用与政治参与等四个主题的研究成果进行综述,较为系统地描述了主流传播学界在社交网络的公领域的前沿研究。

【关键词】社交网络 民粹主义 政治素养 政治参与

【中图分类号】G206

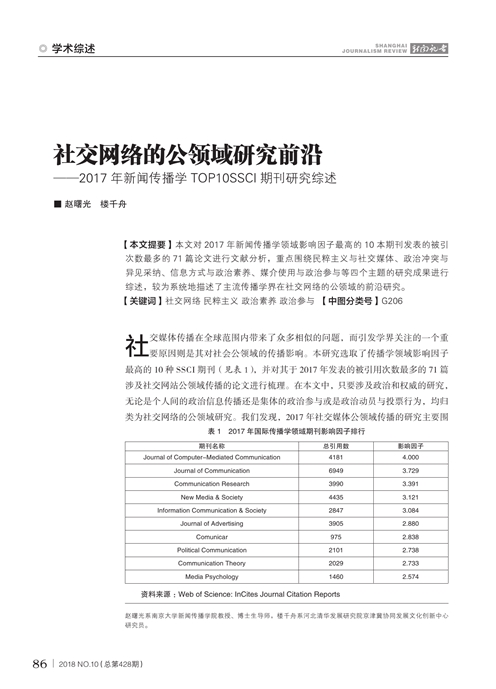

社交媒体传播在全球范围内带来了众多相似的问题,而引发学界关注的一个重要原因则是其对社会公领域的传播影响。本研究选取了传播学领域影响因子最高的10种SSCI期刊(表1 表1见本期第86页),并对其于2017年发表的被引用次数最多的71篇涉及社交网站公领域传播的论文进行梳理。在本文中,只要涉及政治和权威的研究,无论是个人间的政治信息传播还是集体的政治参与或是政治动员与投票行为,均归类为社交网络的公领域研究。我们发现,2017年社交媒体公领域传播的研究主要围绕政民粹主义与社交媒体、政治冲突与异见采纳、信息方式与政治素养、媒介使用与政治参与等四个主题展开,本文将分别予以综述。

一、社交媒体更有利于民粹主义传播?

最近几年来,由于难民危机、福利分配、种族冲突等重大议题的讨论,民粹主义势力在欧美和其他地区的政坛上迅速崛起。从英国脱欧公投到特朗普当选美国总统,背后都有民粹主义的强力支持,新兴的社交媒体也成为民粹主义进行政治传播和扩张的最重要舞台。政治民粹主义如何利用传统媒体和社交媒体进行传播和动员成为传播学界的研究热点之一。

既有研究中关于政客如何使用脸书与推特的研究很多,但是深入探讨民粹主义概念构成的非常有限;研究范围大多针对单一国家,也多采用包括大数据在内的定量方法,这些方法存在缺乏情境或高估准确性的缺点。Engesser等人试图解释民粹主义如何在社交媒体中展示自己,通过四个欧洲国家(奥地利、瑞士、意大利和英国)的研究以确认民粹主义的共通模式;通过对脸书和推特上典型帖文的定性文本分析,提出民粹主义有五种关键要素:强调人民主权(Emphasizing the sovereignty of the people)、鼓吹为了人民(Advocating for the people)、攻击精英(Attacking the elites)、排斥他者(Ostracizing others)、借助中心地带(Invoking the heartland,想象中的共同体和核心)。研究同时发现民粹主义在社交媒体中的自我展示是碎片化的,印证了民粹主义“单薄”(thin)的本质以及其内在的不完整(inherent incompleteness)。他们对于这种碎片化提供了三种解释:①民粹主义政客故意采取碎片化的意识形态以逃避大众媒体的新闻守门人和筛选机制的监督;②发声者意图降低意识形态的复杂性以便社交媒体用户理解;③政客们故意保持意识形态的模糊和可塑性,以图借助用户的 “个人的行动框架”(personal action frame)而受益。民粹主义的碎片化要比完整的意识形态更容易在政治对手和批判观察家的监督下在支持者中传播。该研究在各个国家、各个政党、各个政客的层面都发现了民粹主义元素,而不只是民粹主义政党的专利。鼓吹为了人民,攻击经济精英是左翼民粹的常见手法;而右翼民粹则更多发出攻击媒体精英,排斥他国的主张。①

与上述研究得出相似结论的还有Ernst等人,同样采用跨国比较的方法,他们分析了六个西方国家(瑞士、丹麦、英国、美国、意大利和法国),涉及广泛的政治光谱(左、中、右翼)的民粹主义政治行为者在脸书和推特上的传播策略,采用传播中心(communication-centered)的路径检验他们如何采用传播策略以及对渠道的偏好。民粹主义传播策略包括:人民中心主义(people-centrism),反精英主义(anti-elitism),还权于民(restoring sovereignty)。通过分析发现,以下四个特征使社交媒体与民粹主义传播高度兼容:在没有新闻业干预的情况下直接接触受众,与民众紧密联系,无限潜力的个性化以及针对特定人群的可能性。研究还发现六个样本国家中,政治光谱两端的(左翼和右翼)的极端政治行为者,以及反对党更倾向于使用民粹主义传播策略。就民粹主义传播的量级而言,脸书要高于推特,脸书能够和特定群体建立更紧密的联系,也能够实现更为个性化的传播。②

为解释民粹主义媒体信息的具体要素如何帮助其建立说服力,Hameleers、Bos和de Vreese进行了一项线上3×2受试者间实验,以评估情绪化的责任归咎对公民责怪精英(国家政府和欧盟)和民粹主义态度产生的影响。他们发现情绪化的责任归咎主导了责怪的看法和民粹态度,民众对国家和欧洲的认同差异调节了这种影响。民粹主义传播对欧盟和国家政府的责怪看法影响不同:当责任被归咎于欧盟时,民众就会谴责欧盟;但责怪国家时,情绪化的风格对责怪看法的影响要比责任归咎更大。他们认为这种区别是因为民众对欧盟的态度可能更具波动性,会因为信息的变化而改变责任的归属,而对国家政府的看法则更为稳定。他们还发现情绪的种类对民粹主义信息的影响力是不同的:恐惧比愤怒更能让责怪的看法被接受。③

具体议题中,过去10年关于移民负面形象的民粹主义政治广告在欧洲急剧增多,在瑞士、奥地利、比利时、挪威、法国和德国等西欧国家,右翼民粹主义政党通过广告攻击少数族群和移民,由于欧洲对政治电视广告的限制,这些广告都采用海报作为最主要的载体。之前的研究只讨论了对少数群体的新闻报道是产生负面态度的重要来源——偏见的新闻报道增加了负面的刻板印象,依赖学生抽样的研究也无法在异质群体中推广。Matthes和Schmuck通过对奥地利公民的线上实验,定义和检验了群体内焦虑(intergroup anxiety)和刻板印象激活(stereotype activation)的机制。研究表明,广告对群体内焦虑和刻板印象激活有着显著的影响,负面刻板印象对外国人的负面态度有更强的影响;负面广告对受教育程度更低的选民的态度影响更强。④

二、社交媒体能让人们更多地接受异见么?

社交媒体的广泛使用给人们接触、寻找和参与政治信息的方式带来了重要的变化。最重要的可供性(affordances)是使人们能够轻易地通过自己的社交网络分享、推荐和传播新闻和政治信息,而不再像从前只被动地消费新闻。既有的假设认为,由于社会关系结构和社会规范会影响政治表达,相比于面对面交往和完全陌生的网络环境,人们在社交媒体上反而能感知到更多的政治反对意见。面对面的交往虽然也与社交媒体一样具有社会性,但相应的社会规范和情境会阻止不同意见的冲突。而匿名的网络环境,如留言板和社区论坛,因为其聚集方式就是兴趣一致,在政治认同方面也往往表现了高度的同质性,大多数的互动内容倾向具有一致性。然而,社交媒体上多维度的社会关系,并不一定是以相同的政治偏好或地理空间决定的,这就给分歧的产生制造了空间。Barnidge通过一项美国成年人的线上调查检验上述假设。结果表明,社交媒体的使用者比非使用者感受到更多的异见,在社交网络中所感受到的异见要超过其他两种途径,而且,在社交媒体使用新闻的程度与感受到政治异见的程度呈正相关关系。⑤

为了检验社交网站上的人际影响对不同政治倾向新闻接触产生的影响,Anspach进行了一项实验调查,让参与者从虚构的脸书新闻推送(Facebook News Feed)上选择不同内容的文章,其中既有娱乐信息,也有与受试者政治倾向相同和相左的内容。新闻推送的来源包括虚构的个人、受试者的朋友和家人。结果发现,相比于参与者此前的政治倾向,参与者对新闻推送者的熟悉程度对其新闻选择性接触的影响更为显著。由身边的人(家人或朋友等)在社交媒体上分享或互动的政治新闻,用户都更倾向于去阅读,无论与其原本倾向是否一致。而虚构的陌生人则不会产生如此的影响。⑥

政治信息的偶然接触(incidental exposure)和选择性接触(selective exposure)都能增加信息接触的可能,但是先前的研究没有检验这两种形式之间的相互影响,以及最终与政治信息分享的关联。Weeks等人通过在美国收集的两组固定样本追踪调查,检验线上反对意见的偶然接触是否激发了支持态度的选择性接触(随后促进社交媒体的政治信息分享),以及政党倾向是否调节了这些关系,并对其政党认同产生了怎样的影响。结果显示,偶然接触也许没有预想中的积极意义。部分原因是用户出于重申和强化自己的政党认同的目的,比如参与度强的政党支持者偶然接触反对的信息反而会鼓励他们寻找其他赞同自己的政治内容。线上接触不同意见的信息被认为具有民主价值,但事实上会激发政党倾向强的人继而寻找自己同意的内容,从而削弱不同意见接触的价值。另一方面,拥有较强政党倾向的人,更可能在接触支持态度的信息后将其分享,虽然人数有限,但这些人会通过社交网络向他人更积极地分享。⑦

进一步地,Zhu、Skoric和Shen研究了社交媒体使用者因政治目的而驱动的选择性无视(Selective Avoidance)现象。他们把选择性无视定义为用户删除不喜欢的信息,切断传播这些信息的好友关系,以此将自己与讨厌的不同意见隔离开的个人选择。在政治动乱时期,社会冲突和意见往往高度极化,而社交媒体用户的选择性无视则与其对群体外部威胁的感知有关。研究者通过对七百多名政治运动参与者的调查,发现受访者中有接近六分之一的人在运动期间删除了一些自己脸书上他人发布的内容,或是和一些人解除了好友关系;政治运动的参与积极度与选择性无视呈显著相关;参与者感受到外部威胁的程度越高就越容易使用脸书收集和散布运动信息和对异见选择性无视。对不同意见的信息和观点的态度很大程度上取决于个人选择,这种选择是在社会和政治情境中做出的。Zhu、Skoric和Shen进而指出,在政治立场极化的情况下,社交媒体的选择性无视可能会催化一些人群感受到外部威胁。选择性无视代表了对不同意见的不宽容,这可能会加深现有的社会分歧,并削弱意见双方之间对话与和解的可能;这不仅违背了民主协商的原则和价值,也阻碍了民主制度依赖的共识的建立。虽然选择性无视和政治参与高度相关,但会导致社会更加碎片化和两极化。⑧

三、“新闻找我”能否提升公民政治素养?

社交媒体的新闻便利是否会带来公民政治素养间的新的鸿沟(gap)?一些研究认为高选择性的媒体环境(high-choice media environment)会增加个体之间政治知识的差距,利用多样的媒体渠道主动寻找政治新闻的公众能够见多识广,而不主动寻找的公众其政治知识不会因为媒体环境中信息的丰富而增加。de Zuniga等人的研究关注公民不主动寻找新闻,而只从社交网络中传播的新闻里获得资讯的行为——“新闻找我”(news-finds-me),是否能提升公民对政治知识的学习。他们采用了两组线上固定样本追踪调查,检验这些公民的新闻消费模式和政治知识水平。研究发现,那些认为自己不需要、所以不主动寻找新闻的人显著更少地使用传统新闻媒体(电视和纸质媒体),而更多地从社交媒体上获得新闻。采用“新闻来找我”这种获得新闻的方式带来了负面的效果:这些人的政治知识水平比其他会主动寻找新闻的人显著更低。因此,研究者认为,对公民学习政治和公共事务而言,主动学习新闻仍然是十分必要的。⑨

竞选辩论是选民了解候选人的重要途径,从议题的关注度到投票选择,观看选举辩论产生的各种结果是政治传播学界关注的重点。而政治知识的获得是这些结果之中被关注的核心变量。新媒体环境正在改变公民参与政治辩论的方式,在观看政治辩论的同时用社交媒体进行附加的交流行为——社交媒体多任务处理(multitasking)还鲜有研究涉及。Gottfried等人则研究了美国2012年总统大选辩论中,社交媒体多任务处理对公众在选战议题和事实信息获取等方面的影响。与传统的多任务处理形式不同,观看辩论和使用社交媒体是关于同一事件的两个同时直播的信息流。研究通过对美国成年人的三次横断面调查发现,观看2012年的总统选举辩论提升了公民关于候选人和其既有政治立场上的知识,但是观看辩论的效果被社交媒体多任务处理削弱了。通过事后分析(post hoc analyses),研究发现观看辩论时的社交媒体多任务处理者的影响被候选人偏好所调节,那些对自己喜欢的候选人有利的知识才会被大量学习。这说明不管媒体多任务处理如何互动,人们更倾向于接受政治倾向一致的信息。[10]四、社交媒体使用会促进政治参与吗?

数字平台上能够进行大多数传统的政治参与行为,而社交媒体使用户能够创建或是加入超越国家边界的社群,为议题征求支持,以及推动一系列国家和全球政治组织的运动。政治组织和非政府公民组织也鼓励他们的支持者加入这类数字参与,以此助力他们的目的和议题。作为社交媒体的积极使用者,青年人使用社交媒体发起和参与社会运动的现象日益增多。2015年3月,南非开普敦大学的学生发起了移除校园内英国殖民者Cecil John Rhodes雕像的运动(简称RMF),之后扩大到对学校课程的所谓“去殖民化”,以及学校高级职称学术人员中黑人比例太低的议题,继而发展到指责学校内的艺术装置是鼓吹制度化的种族歧视,最后发展成了南非全国抗议大学学费昂贵的运动。社交媒体在RMF运动中发挥了重要的组织作用,将当地和全国的参与者聚集在线上,是进行争论的核心工具。Bosch认为,推特上的讨论以及由RMF运动产生的新兴线上公众成功地为其他虚拟或现实的公共辩论制定了议程,包括校园研讨会以及主流媒体;推特的话语也在运动的公众印象塑造中发挥了重要作用。通过借鉴Bickford关于聆听(listening)的概念和福柯关于反记忆(counter-memory)的概念,Bosch认为,RMF运动可以被视为一个抵抗规范记忆生产的集体行动,创造了对特定象征性景观“少数派”的记忆,突出了被忽视群体的记忆,从而提出了对历史事件的另一种解释。[11]鉴于上述研究只选择了年轻人作为样本而没有普及到社会整体,也鲜有研究区分不同社交平台之间的差异。Halpern,、Valenzuela和Katz为理解社交媒体可能影响政治参与的机制,引入了内部和集体效能的理论模型,并分析了智利成年人的两组固定样本调查数据以提供因果关系,分别测量不同社交媒体平台的效应(脸书和推特)。政治效能是进行政治参与的基础,内部政治效能(internal political efficacy)表示个人感知到的觉得自身能够影响政治系统的能力,外部效能(external efficacy)是个体对政治体系对个人政治行为的开放性的感知,而集体效能(collective efficacy)是个体对自身是否是群体的一分子的感知。结果显示,社交网站上的政治内容分享促进了政治参与,内部和集体效能可以视为社交媒体政治信息分享和政治参与间的中间变量。两个不同的社交媒体平台有着不同的结构特征:脸书对集体效能有显著的效果,而推特的效果则更偏向内部效能。[12]线上内容创作中政治传播的兴趣和行为的性别差异是十分显著和重要的,这有可能产生不平等,从而损害民主政治的代表性。但在特定的社交媒体,研究发现是不一致的,一些人发现男性更愿意通过社交媒体进行政治表达,而另一些研究者没有发现这种性别上的差异。Bode为了考察美国线上政治气候的性别差异,采用了皮尤互联网与美国生活(Pew Internet & American Life)的“社交网站与政治”调查的数据,把社交媒体中的各种政治参与概念化和操作化,检验男性和女性是否同样地参与不同类型的政治行为。结果出人意料地显示,性别差异在社交媒体上的政治参与中并没有普遍存在,男性更喜欢传播政治信息,女性略微更容易因为政治原因删除好友,除此之外其他政治参与中的性别差异并不显著。因为女性更喜欢使用社交媒体,而且为了维持关系使用强度更高,她们似乎能够克服导致政治信息接触、政治知识和其他领域的政治参与不足的结构和社会因素。[13]上述研究似乎证实了社交媒体对部分政治参与的促进作用,但这些参与是否真正有利于民主的发展?还是只是吸引了政治热衷分子?媒体和政治参与的良性循环理论(Virtuous Circle Thesis)认为,政治知识越丰富、参与性越强的人越有可能接触公共事务报道,接触政治信息的公民和不接触的公民之间的差距会通过强化的螺旋加大。Kruikemeier和Shehata为验证这种关系采用了跨度三年的三组固定样本调查,区分了选择效应(selection effects)和媒体效应(media effect),即政治参与者自主选择新闻媒体和新闻媒体使用促使更多的参与。研究聚焦于在高选择性媒体环境中,新闻媒体作为一个行为者对青少年的政治社会化的作用;然后比较网络媒体和传统媒体使用对政治参与的互惠关系,观察良性循环和加强螺旋在两种媒体环境中的差异。通过对固定样本调查的分析发现:青少年特定的媒体使用和政治兴趣之间的关系,被选择效应显著驱动,其政治兴趣和电视、网络媒体的使用尤其相关,而媒体效应的回馈并不显著;当检验青少年的新闻媒体使用并采用更加细致的测量时,良性循环理论才得到了清晰的支持,且线上新闻和传统媒体之间并没有出现显著的区别。[14]除了群体差异,参与形式也显示出不同。社交媒体政治参与的形式已经不再限于投票、向政府请愿、和民意代表联络、参加抗议等传统的线下方式,采用数字技术的非传统行动也成为政治参与的一部分。这些线上和线下不同类型的政治参与的驱动因素是否发生了变化?传统政治参与的主要驱动是个体的内在动机(与自我效能和自我赋权有关),Lilleker与Koc-Michalska试图发掘新兴的非传统参与形式的驱动因素,以及同伴或政治组织通过社交媒体进行的动员策略是否对这些动机起到了调节作用。该研究中的内在动机取决于个人态度,态度可以对行为做出是否愉快的评价;外在动机表明现实中人们选择的自由是有限的,人们做出选择时是将他人的态度内化以符合社会的规范。研究基于2015年英国经历了苏格兰独立公投、右派在欧洲议会选举获胜、英国脱欧问题等政治冲突激烈时期的英国选民代表抽样调查数据进行分析。结果显示,线上线下作用机制有较大差异。非传统参与中,内在外在动机都很重要,但外在动机都有更强的解释力,并独立于具体的行动情境。[15]无论线上还是线下,动员策略对外在动机有轻微影响,内在动机失去了其解释力。因此,一些形式的在线政治参与对个体是缺乏意义的,这些非常规的参与行为是为了寻求奖励,并更容易被非政府的行动组织所激励。这暗示了社交媒体用户更容易为一些非争议性的议题作些简单的支持行为。

小结:积极而审慎的学术关注

本文对2017年新闻传播学领域影响因子最高的10种期刊发表的被引次数最多的论文进行了文献分析,显示出主流传播学界对社交网络的公领域传播价值保持了积极而审慎的学术关注。研究者普遍认为,社交媒体特有的传播模式为民粹主义传播和政治动员提供了便利,而“单薄”、“碎片化”、“反精英”等特质也让民粹主义在社交媒体上获得青睐。但上述相互作用还是受到议题、地域和用户个体差异的调节。相似地,研究者对社交媒体有可能让人们接受更多接触异见的乐观预想表示了谨慎的态度。虽然由于社会规范和人际影响,人们在社交媒体上可能遇到更多异见,但用户原本的政治倾向和动机仍旧对异见的接纳有限制作用。进言之,虽然社交媒体增强了政治积极用户的政治参与和活跃度,但也有可能拉大其与被动用户的差距,形成新的鸿沟(gap)。更何况,许多新兴的在线政治参与形式只是个体追求奖励所做的简单支持行为,其与政治民主化的宏观进程之间的实质性关联还有待更细致的考证。■

①EngesserSven, Nicole ErnstFrank Esser and Florin Buechel. Populism and Social Media: How Politicians Spread a Fragmented Ideology. Information Communication & Society201720(8).

②Ernst, Nicole, Sven Engesser, Florin Buchel, Sina Blassnig and Frank Esser. Extreme Parties and Populism: An Analysis of Facebook and Twitter across Six Countries. Information Communication & Society201720(9).

③Hameleers, MichaelLinda Bos and Claes H. de Vreese. "They Did It": The Effects of Emotionalized Blame Attribution in Populist Communication. Communication Research, 201744(6).

④Matthes, Joerg and Desiree Schmuck. The Effects of Anti-Immigrant Right-Wing Populist Ads on Implicit and Explicit Attitudes: A Moderated Mediation Model. Communication Research, 201744(4).

⑤BarnidgeMatthew. Exposure to Political Disagreement in Social Media Versus Face-to-Face and Anonymous Online Settings. Political Communication201734(2).

⑥Anspach, Nicolas M. The New Personal Influence: How Our Facebook Friends Influence the News We Read. Political Communication , 201734(4).

⑦Weeks, Brian E.Daniel S. Lane, Dam Hee KimSlgi S. Lee and Nojin Kwak. Incidental Exposure, Selective Exposure, and Political Information Sharing: Integrating Online Exposure Patterns and Expression on Social Media. Journal of Computer-Mediated Communication201722(6).

⑧Zhu, QinfengMarko Skoric and Fei Shen. I Shield Myself from Thee: Selective Avoidance on Social Media During Political Protests. Political Communication201734(1).

⑨de Zuniga, Homero GilBrian Weeks and Alberto Ardevol-Abreu. Effects of the News-Finds-Me Perception in Communication: Social Media Use Implications for News Seeking and Learning About Politics. Journal of Computer-Mediated Communication201722(3).

⑩Gottfried, Jeffrey A.Bruce W. HardyR. Lance HolbertKenneth M. Winneg and Kathleen Hall Jamieson. The Changing Nature of Political Debate Consumption: Social MediaMultitasking, and Knowledge Acquisition. Political Communication201734(2).

[11]Bosch, Tanja. Twitter Activism and Youth in South Africa: The Case of #Rhodesmustfall. Information Communication & Society201720(2).

[12]Halpern, Daniel, Sebastian Valenzuela and James E. Katz. We Face, I Tweet: How Different Social Media Influence Political Participation through Collective and Internal Efficacy. Journal of Computer-Mediated Communication201722(6).

[13]BodeLeticia. Closing the Gap: Gender Parity in Political Engagement on Social Media. Information Communication & Society201720(4).

[14]Kruikemeier, Sanne and Adam Shehata. News Media Use and Political Engagement among Adolescents: An Analysis of Virtuous Circles Using Panel Data. Political Communication201734(2).

[15]LillekerDarren G. and Karolina Koc-Michalska. What Drives Political Participation? Motivations and Mobilization in a Digital Age. Political Communication201734(1).

赵曙光系南京大学新闻传播学院教授、博士生导师,楼千舟系河北清华发展研究院京津冀协同发展文化创新中心研究员。