作为社会抗争的假新闻

——美国大选假新闻现象的阐释路径与生成机制

■ 史安斌 王沛楠

【本文提要】本文以2016年美国大选中的假新闻现象为切入口,从阐释路径和生成机制两个方面入手,挖掘“假新闻”这一历史悠久的“老问题”在新的媒介生态当中所发生的变异和迭代。本文试图超越传播学“信息影响模式”(Message Influence Model)的传统理论框架,从社会心理学的角度提出新的阐释路径,试图更为全面而深入地理解后真相时代“假新闻”的复杂性和特殊性。

【关键词】后真相 社交媒体 证实性偏差 社会抗争

【中图分类号】G201

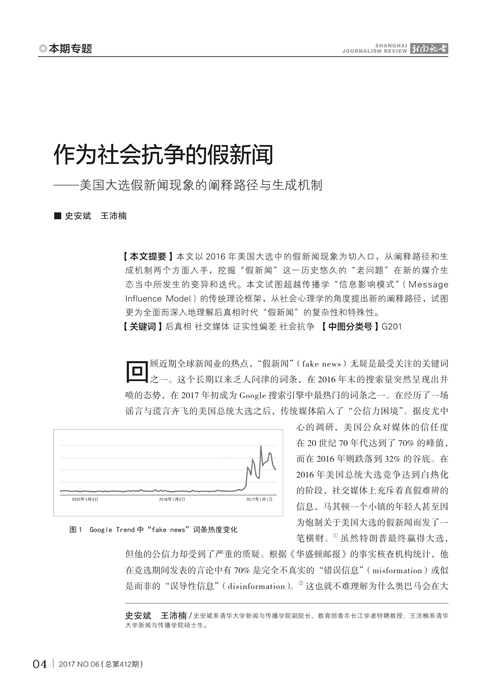

回顾近期全球新闻业的热点,“假新闻”(fake news)无疑是最受关注的关键词之一。这个长期以来乏人问津的词条,在2016年末的搜索量突然呈现出井喷的态势,在2017年初成为Google搜索引擎中最热门的词条之一。在经历了一场谣言与谎言齐飞的美国总统大选之后,传统媒体陷入了“公信力困境”。据皮尤中心的调研,美国公众对媒体的信任度在20世纪70年代达到了70%的峰值,而在2016年则跌落到32%的谷底。在2016年美国总统大选竞争达到白热化的阶段,社交媒体上充斥着真假难辨的信息,马其顿一个小镇的年轻人甚至因为炮制关于美国大选的假新闻而发了一笔横财。①虽然特朗普最终赢得大选,但他的公信力却受到了严重的质疑。根据《华盛顿邮报》的事实核查机构统计,他在竞选期间发表的言论中有70%是完全不真实的“错误信息”(misformation)或似是而非的“误导性信息”(disinformation)。②这也就不难理解为什么奥巴马会在大选结束后公开谴责假新闻正在威胁着美国的民主进程。

就在美国总统大选结束后不久,牛津词典将“后真相”(Post-Truth)确定为2016年的年度关键词。这个词最早在1992年被美国《国家》(The Nation)杂志使用,意指“情绪的影响力超过事实”;在12年后的2004年,美国作家凯伊斯创造了“后真相时代”(Post-Truth Era)的概念,他认为人类社会不存在真实与谎言的清晰界限,还有第三种“模糊的陈述”介于真实与谎言之间,并且人类可以通过这种模糊的陈述挑战新闻报道的准确性,进而迎合民众的情绪。③又一个12年之后,牛津词典选取这个概念来解释2016年英国脱欧和美国大选中出现的传播生态与现实环境脱节的情形。④当事实已经失去了凝聚共识的力量,成为被公众情绪操纵的“玩具”时,“后真相”便成为主导舆论甚至左右政局的决定性因素。

从近期学界的讨论来看,对于如何理解假新闻在此次美国大选中的作用形成了两种不同的阐释路径。一种观点认为,假新闻在美国总统大选中发挥了巨大的作用,甚至如奥巴马所担忧的那样“危及美国民主的根基”;另一种观点则以“后真相”为切入点,强调社会情绪先于事实存在,进而引发了假新闻在社交媒体上的泛滥成灾。那么,假新闻是否可以被视作主导舆论乃至政局的力量?后真相时代的传播生态与假新闻的再度泛滥又有着怎样的联系?本文以2016年美国大选为切入点,梳理近期学界所做的相关研究及其发现,从阐释路径和生成机制两个方面入手,挖掘“假新闻”这一历史悠久的“老问题”在新的媒介生态当中所发生的变异和迭代。本文试图超越传播学“信息影响模式”(Message Influence Model)的传统理论框架,从社会心理学的角度提出新的阐释路径,从而帮助我们更为全面而深入地理解后真相时代“假新闻”的复杂性和特殊性。

贯穿传媒史的假新闻

回顾新闻传播史,不难发现“假新闻”是与新闻传媒业相伴相生的。在英语当中,“新闻”最早被称之为tidings,而这个词与“潮汐”(tide)相近,本身就带有鱼龙混杂、泥沙俱下的隐喻,因为新闻业最早就诞生于口耳相传的故事、奇闻和谣言之中。⑤早期的报纸大多是由印刷商独自编纂印刷完成的,里面的内容充斥着从小酒馆里道听途说的流言蜚语和从各种渠道获得的、未经证实的奇闻趣事。在一些议题上持有不同观点的报纸还会相互攻讦,相互称对方是“臭名昭著的报纸……充斥着胡说、谎言和矛盾”。⑥

这种情形在政治新闻中尤为常见,为了实现自己的政治目的,政治家们穷尽一切手段来编造事实、引发争议。美国第二任总统约翰·亚当斯就在日记中记录了自己编造假新闻的经历。为了削弱英国国王在马萨诸塞地区的声望,以争取殖民地的独立,约翰·亚当斯曾经在1769年编造大量关于英王的丑闻并利用报纸广为传播。美国的总统大选中类似的案例也屡见不鲜,1828年,为了帮助安德鲁·杰克逊竞选美国总统,其竞选团队制造谣言谎称其竞争对手昆西·亚当斯(约翰·亚当斯之子)为了得到沙俄的支持,买下了一位女孩进献给俄国沙皇作为礼物;作为报复,昆西·亚当斯则在报纸上散布消息称杰克逊的母亲曾经与黑奴有染并生下了一个孩子。⑦进入以便士报为标志的大众传播时代之后,总统选举中竞选人利用假新闻相互攻讦成为一种常态。

20世纪,无远弗届的电子媒介为虚假信息的传播提供了更加强有力的渠道。1938年CBS播出的关于“火星人入侵地球”的广播剧造成了波及全美的大恐慌,很大程度上就是因为广播剧模拟了新闻报道的形式,让受众误以为正在广播的是新闻节目。广播声称火星人在新英格兰地区登陆,致使很多当地民众开车逃离;在美国其他地方,人们纷纷跑去教堂进行祈祷,骚动甚至波及到了临近的加拿大。这个被早期的媒介效果研究奉为经典的案例从另一个侧面也印证了“假新闻”能够借助大众传播媒介对社会产生难以估量的影响力。

进入21世纪,美国总统大选中的假新闻仍然屡禁不绝。在2008年的选战中,“美国政府提前知道9·11袭击会发生却放任不管”“美国政府策划或暗中支持了9·11恐怖袭击”这两则阴谋论色彩浓厚的假新闻甚嚣尘上。9·11事件旧话重提,成为两党竞选人相互指责的重要素材。2012年大选期间,“奥巴马伪造美国本土出生证明”的谣言在社交媒体上疯传,对选情也产生了一定的影响。这则假新闻的“旧账”在2016年的总统大选中又被两位竞选人翻出来大肆炒作一番。

由此可见,假新闻贯穿了美国传媒史。对于美国总统大选而言,竞选人利用假新闻相互攻讦、抹黑对手也持续了200多年。但人们对此似乎习以为常,历史上层出不穷的假新闻从未像2016年大选一样受到广泛的关注和讨论。大选结束后,学界和业界对社交媒体上的假新闻进行了大量的研究和讨论,希拉里在败选之后公开表示自己是假新闻的“受害者”,它“像传染病一样对现实生活产生了重大影响”。⑧

假新闻的两种阐释路径

假新闻的泛滥对本届美国总统大选究竟造成了怎样的影响,不同的学者给出了不同的解释,大致可以分为“强大影响”和“有限影响”两种路径。本文援引其中两个最有代表性的研究,并对不同路径下的研究结果进行比较与分析,借此对假新闻这个概念的形成与影响进行更加全面而深入的分析。

(一)强大影响路径

由哈佛大学尼曼新闻实验室杨采·本克勒(Yochai Benkler)和麻省理工学院公民媒体研究中心伊桑·扎克曼(Ethan Zuckerman)等学者组成的研究团队在2016年美国大选期间追踪了超过125万篇网络新闻报道的传播路径,重点分析了这些报道在脸谱(Facebook)和推特(Twitter)等社交媒体平台上被转发的频率,他们认为,以布莱巴特新闻网(Breitbart News)为代表的右翼新闻网站在一个相对封闭的信息体系内海量传播“误导性信息”(disinformation),主导了整个大选的议题走向和舆论生态。⑨

首先,研究证明了在大选期间美国媒体的传播生态是严重不均衡的。支持希拉里的既有传统媒体,也有网络媒体,支持特朗普的则几乎全是网络媒体。换言之,几乎没有传统媒体愿意为特朗普背书。这种不均衡也体现在媒体的政治属性上,支持希拉里的媒体既有温和左翼(或称“中间偏左”),也有极端左翼,政治观点的谱系非常多元;而支持特朗普的媒体大多呈现出极端右翼的倾向,大选期间鲜有代表中间温和派——尤其是持中间偏右立场——的媒体出现。

在支持特朗普的极右翼媒体中,布莱巴特新闻网无疑是其中的典型代表。(图2 图2见本期第7页)的数据显示,布莱巴特新闻网是唯一一家在推特平台上平均转发量超过三万次的右翼媒体,因此它的立场在很大程度上代表了支持特朗普的民众的立场。这家创立于2007年的网络媒体一直以鼓吹阴谋论和传播误导性信息而闻名,在政治立场上反对移民、女权、同性恋和全球化,鼓吹白人至上的种族中心主义。⑩布莱巴特新闻网通常并不是直接编造无中生有的假新闻——即“错误信息”,而是提供大量“误导性信息”:即部分内容是真实的,但其核心信息却是虚假的。例如,“调查希拉里邮件门事件的FBI探员被发现死亡”这则假新闻中,希拉里的“邮件门”是真实存在的,但FBI探员死亡则是虚构的。

支持希拉里的传统主流媒体中,CNN、《纽约时报》《华盛顿邮报》等媒体在大选期间对受众的影响力难分伯仲,他们的转发量都超过了三万条。与此形成对照的是,布莱巴特新闻网在右翼媒体中几乎是一家独大。本克勒等人的研究追踪了脸谱和推特用户转发不同新闻网站信息的关联情况,发现经常转发CNN新闻的社交媒体用户同时也会经常转发《纽约时报》《华盛顿邮报》和《赫芬顿邮报》的内容,但经常转发布莱巴特新闻网的社交媒体用户却几乎从来不会转发别的媒体发布的新闻。当支持希拉里的受众能够聆听到不同媒体形成的“多声部合唱”时,支持特朗普的民众却只在听布莱巴特新闻网的“男高音独唱”(因其采编团队中没有一位女性),而其中大都是混杂着谣言和偏见的“误导性信息”。

这种缺乏多样性、平衡性的传播生态造成的直接结果是信息流动性的减弱。布莱巴特新闻网主导下的右翼媒体演变成为内部一致、相对隔离的“过滤气泡”(filter bubble)或“回声室”(echo chamber)。社群内部的受众持续受到同质化信息反复出现而形成的累积效应、共鸣效应与“遍在”效应的影响,对议题的认知出现了一致性的偏向,借助于社交媒体平台被联结为一个具有强烈归属感和排他性的“内群体”(in-group)。这也解释了为什么特朗普敢于在公开演讲中信口开河地表示“瑞典遭受到恐怖袭击”;也解释了为什么其幕僚敢于在接受采访时捏造“鲍林格林大屠杀”(the Bowling Green massacre)之类无中生有的“神话”。由于信息系统是封闭的,单一化的传播生态失去了纠偏效应,特朗普及其幕僚能够随意制造和传播虚假信息,而不必担心被其支持者所怀疑或揭穿。

上述研究印证了目前学界和舆论对美国大选中“假新闻”作用的主流观点:假新闻结合了去语境化的真相、不断重复的误读、对逻辑的漠视和对世界本质的错误判断,通过社交媒体的大量转发强化了误导性信息的趣味性和合理性。在这个过程中,布莱巴特新闻网等右翼媒体大量制造和传播误导性信息,营造出了这个假新闻泛滥的社交媒体生态。由此可见,对于假新闻给美国社会与民主制度所带来的危害,以布莱巴特新闻网为代表的右翼新闻网站难辞其咎。

(二)有限影响路径

大选结束后,整个美国社会众口一词地批判假新闻贻害无穷,指责脸谱网等社交媒体平台为假新闻的传播推波助澜。对此,脸谱网创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckberg)一方面表示要加大打击假新闻的力度,但另一方面也强调,在脸谱网上传播的假新闻不到1%,“强大影响”的阐释路径夸大了假新闻的危害。学界也开始有质疑“强大影响”路径的声音出现。显然,采纳“强大影响”阐释路径的研究重点关注假新闻及其传播的过程,但很少从受众的视角切入。为此,美国西北大学的传播学者雅各·尼尔森(Jacob Nelson)另辟蹊径,利用大数据分析技术收集了一年内超过100万个美国网民的网络新闻获取行为,以探究他们对真实信息和假新闻的获取行为有怎样的差别。[11]研究发现,假新闻并没有受到广泛的关注和阅读,至少远没有传统媒体所批判的那般广泛。相比于假新闻,绝大多数受众接收到的都是真实的信息。调查数据显示,互联网上真实信息的规模是假新闻的10倍左右。这一比例从2015年10月一直延续到大选前。以临近大选的2016年10月的统计数据为例,移动端和门户网站上出现的真实信息数量分别为25806条和9708条;而假新闻的数量则只有1910条和900条。假新闻的规模在这个信息爆炸的时代可以说只算得上是“沧海一粟”。

其次,即便是那些获取假新闻的受众也不会被“过滤气泡”阻隔而处于封闭的信息环境中。定制新闻网站Upworthy的创始人艾里·帕雷瑟(Eli Pariser)认为,社交媒体会像一个气泡一样将受众包裹在其中,通过算法和推送塑造受众所处的传播生态,他将这个现象称为“过滤气泡”。[12]但尼尔森的研究否定了“过滤气泡”对大选期间受众的信息获取会产生颠覆性的影响。假新闻的读者大多也是真实信息的受众。例如,2016年10月,浏览过Infowars(一家假新闻网站)的受众中有超过一半的受众也同时浏览过《纽约时报》,其中有40%的人也会同时浏览《华盛顿邮报》。与前述哈佛-MIT研究项目的发现截然相反,尼尔森的研究表明,大选期间信息的传播与获取渠道是通畅且多元的,即使那些接触过假新闻的受众基本上也同时能够获取真实信息。

值得关注的一点是,受众转发假新闻的热情却远远高于真实信息。虽然假新闻的规模远小于真实新闻,但它在脸谱网等社交媒体上所产生的影响却非常显著。统计显示,有30%的假新闻都被转发到脸谱网等社交媒体上,但与此同时,只有8%的真实新闻被转发。显然,受众更倾向于将具有轰动性的假新闻转发到社交媒体,这种行为及其背后的心理动机无疑是值得关注和进一步分析的。

无独有偶,纽约大学的亨特·艾尔科特(Hunt Allcott)和斯坦福大学的马修·詹茨科(Matthew Gentzkow)等学者所做的相关研究也从另一个侧面佐证了尼尔森的结论。在大选结束后,他们对1200位受访者进行了问卷调查,发现虽然社交媒体被认为是假新闻最主要的源头,但它却不是受众获取信息最主要的渠道。只有14%的被调查者将社交媒体视作最主要信源,超过70%的被调查者仍然选择传统媒体作为主要信息来源。[13]传统媒体作为高品质新闻的生产者,基本上能够遵循专业主义规范。这就意味着绝大多数受众所接受的关于大选的核心信息是准确和真实的。

证实性偏差:理解后真相时代的信息与情感

“强大影响”和“有限影响”路径在结论上看似相互矛盾,但其内在逻辑却是一致性的。实际上,他们都没有跳脱“信息影响”这一传统模式,即传者所传递的信息一定会对受者的态度、行为和信念产生影响,“正确”的信息产生积极的影响,而“错误”的信息则产生负面的影响。

本克勒等人的研究从信息转发行为上揭示了社交媒体上存在的信息“部落化”和观点“极化”效应,而尼尔森通过对信息获取行为的研究则佐证了“信息和思想自由市场”的传统观念并未有效。转发能够证明的是信息认同的过程,但它并不能反映信息获取的过程。因此,结合上述研究可以发现,美国大选期间受众的信息获取行为表现出变异和迭代的“偏向”。即使能够全面地获取各种信息,也不能阻止相当一部分选民去分享假新闻——特别是对特朗普有利的假新闻。对社交媒体的分析数据显示,大选期间对特朗普有利的假新闻被转发了超过3000万次,而对希拉里有利的假新闻则只有800万次转发。换言之,选民更倾向于记住对特朗普有利的假新闻,而倾向于忽略对希拉里有利的假新闻。[14]如果说假新闻是2016年西方政坛“黑天鹅”频出的始作俑者,那么便无法解释为什么它至少已在美国大选当中延续了200多年,且历史上从来没有出现过假新闻影响大选走向的先例。即使在互联网和社交媒体兴起后,也未出现过这样的例子。同样无法解释的是,为什么假新闻一边倒地偏向于某位竞选人,而对另一位竞选人不利。无论是采用“强大影响”还是“有限影响”的路径,相关研究都表明,选民在面对真实信息和假新闻时都经历了选择性的接受和传播。

此外,高度发达的互联网和社交媒体平台也为事实核查和真相探寻提供了途径。早在十多年前,美国最著名的三大事实核查类网站(PolitiFact、Fact Checker和FactCheck.org)就已经陆续建立起来,[15]在大选期间揭露了大量的假新闻。哈佛大学尼曼新闻实验室展开的另一项调查表明,美国年轻人为了证实自己关注的新闻真实性,会核查不同的信息来源。[16]与传统媒体时代相比,借助于互联网和社交媒体的“众包”机制和“自净”功能,假新闻往往能够更容易、更迅速地被戳穿。上述三大网站在特朗普和希拉里竞选期间每一次公开演讲后24小时之内就会发布对其引用事实的核查结果。但从大选中受众的信息接受行为来看,这种“自净”功能似乎并未发挥其应有的作用。

如果我们将上述两种解释路径结合起来,便会发现此次大选的核心问题存在于受众对信息的认知和接受过程中。在完全能够接触到多元化的信息,并且有主流媒体和事实核查网站消除假新闻负面影响的情况下,相当一部分受众仍然选择以社交媒体转发的方式表达对虚假信息的认同。在假新闻的异军突起背后,反映的是一种心理层面上特殊的生成机制——证实性偏差(confirmation bias)。证实性偏差对受众信息认知过程的影响,造成了他们对假新闻的迷信和盲从。

证实性偏差的概念最早由英国心理学家彼得·沃森(Peter Wason)提出。在社会心理学领域里著名的(246)实验中,他发现人们更倾向于证实而不是证伪。在求证不确定的观念时,人们更倾向于默认其真实性,并寻找证据来佐证这一观念。[17]这一结论也得到了其他社会心理学研究的证实。换言之,人们普遍存在着“认知吝啬”(cognitive misers)的特征——即人们总是希望能够保存自己认知的能量,减少认知的负担。[18]因此,人们倾向于相信那些能够让自己感到舒适的信息,或者说是与其既往认知相符合的信息。

由于证实性偏差的存在,受众在面对假新闻的时候首先判断的不是它的内容是否准确无误,而是它是否与自己既有的认知结构接近。如果它与受众的认知期待非常接近,那么无论信息是否存在着虚假的成分,受众都会倾向于接受这一叙述。即便后来接触到了事实真相,由于破坏既有观念所需要的“认知负担”过于沉重,大多数人也都会放弃改变既有的认知。在这种生成机制的作用下,事实核查网站的作用也会大打折扣。[19]虽然事实核查网站能够去伪存真,但是在假新闻先入为主的前提下,受众的认知已经很难再扭转。相关研究表明,此次美国大选期间,一条假新闻从其发布到被揭穿平均有13个小时的“时差”。[20]这个数字在传统媒体时代算得上是高效,但在社交媒体的“野火”效应和“回声室”效应的双重作用下,“自净”和“纠偏”只能是一种善意的期望。

这次美国大选中,特朗普挥舞“反建制”的大旗参与竞选,打破了华盛顿政治精英们长期以来对白宫的垄断。虽然时常出言不逊,但他却为长期以来备受主流社会忽视的美国底层白人蓝领带来了希望。在奥巴马执政的八年时间里,美国在全球化的道路上持续前进,而白人蓝领的境遇却每况愈下。统计显示,2015年美国白人工人阶层的劳动参与率已经下滑到了79%,已婚率更是降到了52%,他们俨然成为美国社会“失落的一代”。[21]特朗普以反全球化、反政治正确、美国优先等具有颠覆性的口号参选,对这一群体具有巨大的吸引力。

当这种吸引力逐渐演变成为认同感,特朗普的支持者们就已经陷入了证实性偏差的认知陷阱中。作为奥巴马时代政策的受害者,他们对于民主党及其候选人希拉里所代表的建制派充满了怨恨情绪。在以往两位建制派的“华盛顿精英”竞逐总统宝座的时候,这种情绪是很难出现,但当两位候选人在政治立场和价值观上呈现出史无前例的尖锐对立时,选民潜藏的情绪也被激发了起来。

印第安纳大学研究大数据的学者费尔·门瑟(Fil Menczer)对“证实性偏差”做了具体的阐述:“如果你喜欢特朗普并痛恨希拉里,那你很容易就会相信有关希拉里的丑闻,即使它是假的。” [22]选民无力也无意证实信息的真伪,他们需要的是情绪的宣泄和对既有观念的不断证实。这些假新闻广泛转发的背后是一种社会情绪的集体宣泄,是以白人蓝领阶层为代表的社会弱势群体利用符号对权贵阶层进行的抵抗。在假新闻被反复转发的过程中,一种被扭曲了的集体记忆也在悄然形成,记忆塑造内群体身份,内群体身份再强化证实性偏差,形成了一个潜在的恶性循环。[23]情绪的影响力超过事实,这正是“后真相”这个概念的核心。在后真相时代里形塑公共舆论的过程中,诉诸情感和个人理念可能比客观事实更加有效。由于我们的认知存在着证实性偏差,一旦某种情绪或理念被社会广为接受,它就有可能凌驾于事实之上,主导整个社会的舆论。这就使得假新闻在后真相时代拥有了更为广阔的传播平台和更为强大的动员力量。只要能够戳中受众的“痛点”,调动起受众的情绪,就能够给假新闻的传播提供足够的市场。特朗普在这次大选中就充分地运用了这一技巧,因而有媒体将特朗普称为“推特总司令”“后真相政治大师”。[24]这种现象引发了广泛担忧,甚至有学者发出质疑:后真相时代里的客观事实已经无效了吗?[25]

作为社会抗争的假新闻

从尼尔森的分析结果来看,假新闻尚不会对信息环境的生态构成实质性的威胁,尊重事实依然是信息环境的主流。那么假新闻在这次美国大选中扮演的是怎样的角色呢?基于“证实性偏差”的相关理论我们不难发现,美国民众政治心理和预期的悄然变化,才是导致这次大选假新闻泛滥的根源。假新闻在这里起到的更像是社会情绪“减压阀”的效果。

更进一步来看,在社会矛盾激化的语境下,假新闻甚至能够成为“社会抗争”的工具。无论以“谣言”形式出现的错误信息,还是似是而非的“误导性信息”,都是社会群体面对特定的问题和矛盾时所能够提出的一种解释,是社会集体信念的反映。[26]近年来,美国社会在种族问题、贫富分化、经济衰退等议题上面对着重重危机。2011年爆发的占领华尔街运动打出了“我们是99%”的口号,这说明民众对现存的社会秩序存在着强烈的不满,像希拉里这样的建制派精英早已为底层民众所厌恶。

从这个角度我们就不难理解诸如“希拉里只剩下一年寿命”和“希拉里曾向ISIS出售武器”这样的假新闻为何能广泛传播。这样的假新闻背后潜藏着报复、欲望或不安等复杂的心理动机,[27]表达的是对希拉里及其背后所代表的建制派和权贵精英的批判与反抗。转发者即使知道这几乎不可能是真实的信息,也会通过转发来表达这种态度和情绪,这种行为体现了证实性偏差理论所强调的“佐证预设观念”的过程。

在这样的心理机制下,假新闻成为底层白人和反建制派民众实现社会抗争的工具,利用社交媒体的转发,他们迅速聚集并且构成了一个以支持特朗普为特征的内群体,这解释了为什么本克勒等人的研究会印证了“封闭的知识社群”的存在。这个社会群体由于观念和情感的一致性而聚集在脸谱网等社交媒体上,通过转发有利于特朗普的假新闻来实现身份认同与情感宣泄。他们中的很多人能够接触到真实的信息,但证实性偏差已经决定了他们只会相信对特朗普有利的信息。内群体的逐渐形成更是在不断强化这个认同的过程,使得群体逐渐同质化进而内卷化,并且将转发假新闻演变成为一场以“网络狂欢”形式表现出来的“社会抗争”。

本克勒等人在研究中所提出的群体分化和“内群体”的形成是真实存在的,但相比由于“过滤气泡”或者“回声室”效应所造成的信息隔离而产生的内群体,尼尔森的相关研究所印证的信息自由流动的环境下所形成的内群体无疑更加令人担忧。它意味着客观事实失去了天然的合法性,信息的生产和传播都有可能成为社会情绪操控下的玩偶。

在后真相时代,新闻传媒业将面临更加严峻的挑战。假新闻不过是公众情绪宣泄的“出口”,而绝非问题的根源。公众情绪凌驾于事实之上,误导性信息让真实与虚假的边界逐渐模糊,社交媒体的算法体系加剧了信息体系的不透明度。[28]诚如尼尔森在他撰写的报告末尾提出的隐忧:“如何获取新闻是一回事,而如何解读新闻则是另一回事……如果一半的受众在获取真实的信息后仍然选择相信假新闻,那么对假新闻的治理将会变得更加棘手。” [29]在社交媒体时代,古老的“假新闻”变异迭代为“后真相”。因此,如何将澄清事实与疏导情感相结合,如何通过改良算法等技术手段消弭“证实性偏差”及其负面效应的扩散,将是学界和业界在传媒治理上需要着力解决的紧迫问题。■

①Samanth SubramanianInside the macedonian fake news complexhttps://www.wired.com/2017/02/veles-macedonia-fake-news/

②Jonathan FreedlandPost-truth politicians such as Donald Trump and Boris Johnson are no joke https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/13/boris-johnson-donald-trump-post-truth-politician

③Keyes R. The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. Philosophy, 2004.

④Midgley, N. Word of the Year 2016 is…https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016

⑤Stephens M. A history of news. Oxford University PressUSA2007.

⑥汤姆·斯丹迪奇:《从莎草纸到互联网:社交媒体2000年》,中信出版社2015年版

⑦Mathew Ingram, Fake News Isn’t a New Problemand We’re Better Equipped to Fight It Nowhttp://fortune.com/2017/02/08/fake-news-history/

⑧Dan Merica, Hillary Clinton calls fake news ‘an epidemic’ with real world consequences, http://www.cnn.com/2016/12/08/politics/hillary-clinton-fake-news-epidemic/

⑨Yochai BenklerRobert FarisHal Robertsand Ethan ZuckermanBreitbart-led right-wing media ecosystem altered broader media agenda, http://www.cjr.org/analysis/breitbart-media-trump-harvard-study.php?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=568d0b6e61-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_06&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-568d0b6e61-399355945

⑩Jessica RoyWhat is the alt-right? A refresher course on Steve Bannon’s fringe brand of conservatism , http://www.latimes.com/nation/politics/trailguide/la-na-trailguide-updates-what-is-the-alt-right-a-refresher-1479169663-htmlstory.html

[11]Jacob Nelson, Is ‘fake news’ a fake problem?http://www.cjr.org/analysis/fake-news-facebook-audience-drudge-breitbart-study.php

[12]Pariser E. The Filter Bubble. Penguin Books Ltd (UK)2012.

[13][14]Allcott HGentzkow M. Social Media and Fake News in the 2016 Election. Matthew Gentzkow, 2017.

[15]虞鑫、陈昌凤:《美国“事实核查新闻”的生产逻辑与效果困境》,《新闻大学》2016年第4期

[16]Joseph Lichterman, A new study says young Americans have a broad definition of news, http://www.niemanlab.org/2017/03/a-new-study-says-young-americans-have-a-broad-definition-of-news/

[17]Wason P C. On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task. Quarterly journal of experimental psychology, 196012(3): 129-140.

[18]Aronson E. El animal social. St. Martin’s Press2000.

[19]Craig SilvermanFake News Expert On How False Stories Spread And Why People Believe Them, http://www.npr.org/2016/12/14/505547295/fake-news-expert-on-how-false-stories-spread-and-why-people-believe-them

[20]Olivia SolonFacebook’s failure: did fake news and polarized politics get Trump electedhttps://www.theguardian.com/technology/2016/nov/10/facebook-fake-news-election-conspiracy-theories

[21]Charles Murray, Trump’s Americahttps://www.wsj.com/article_email/donald-trumps-america-1455290458-lMyQjAxMTE2MDE5MzYxMzMwWj

[22]Olivia SolonFacebook’s failure: did fake news and polarized politics get Trump electedhttps://www.theguardian.com/technology/2016/nov/10/facebook-fake-news-election-conspiracy-theories

[23]Spinney L. How Facebook, fake news and friends are warping your memory. Nature, 2017543(7644): 168.

[24]Freedland, J. Post-truth politicians such as Donald Trump and Boris Johnson are no joke, https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/13/boris-johnson-donald-trump-post-truth-politician

[25]周睿鸣、刘于思:《客观事实已经无效了吗?——“后真相”语境下事实查验的发展、效果与未来》,《新闻记者》 2017年第1期

[26]胡泳.:《谣言作为一种社会抗议》,《传播与社会学刊》 2009年第9期

[27]郭小安、张荣:《谣言心理的三个研究维度:理论整合与现实关照》,《天津行政学院学报》 2014年第3期

[28]史安斌、王沛楠:《传播权利的转移与互联网公共领域的“再封建化”——脸谱网进军新闻业的思考》,《新闻记者》 2017年第1期

[29]Jacob Nelson, Is ‘fake news’ a fake problem?http://www.cjr.org/analysis/fake-news-facebook-audience-drudge-breitbart-study.php

史安斌 王沛楠/史安斌系清华大学新闻与传播学院副院长、教育部青年长江学者特聘教授;王沛楠系清华大学新闻与传播学院硕士生。