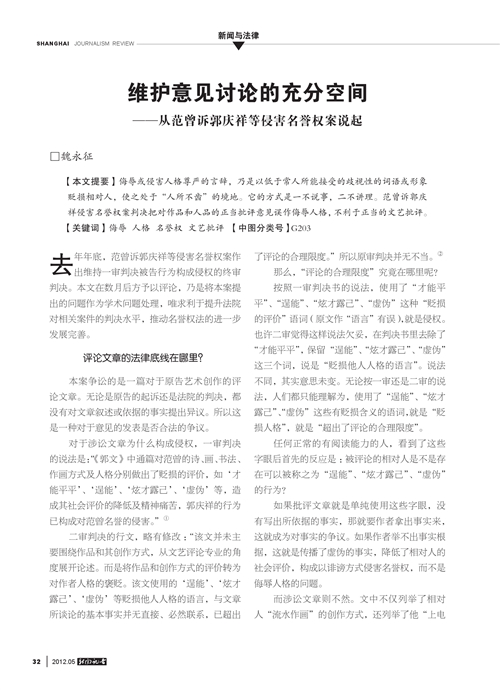

维护意见讨论的充分空间

——从范曾诉郭庆祥等侵害名誉权案说起

□魏永征

【本文提要】侮辱或侵害人格尊严的言辞,乃是以低于常人所能接受的歧视性的词语或形象贬损相对人,使之处于“人所不齿”的境地。它的方式是一不说事,二不讲理。范曾诉郭庆祥侵害名誉权案判决把对作品和人品的正当批评意见误作侮辱人格,不利于正当的文艺批评。

【关键词】侮辱 人格 名誉权 文艺批评 【中图分类号】 G203

去年年底,范曾诉郭庆祥等侵害名誉权案作出维持一审判决被告行为构成侵权的终审判决。本文在数月后方予以评论,乃是将本案提出的问题作为学术问题处理,唯求利于提升法院对相关案件的判决水平,推动名誉权法的进一步发展完善。

评论文章的法律底线在哪里?

本案争讼的是一篇对于原告艺术创作的评论文章。无论是原告的起诉还是法院的判决,都没有对文章叙述或依据的事实提出异议。所以这是一种对于意见的发表是否合法的争议。

对于涉讼文章为什么构成侵权,一审判决的说法是:“《郭文》中通篇对范曾的诗、画、书法、作画方式及人格分别做出了贬损的评价,如‘才能平平’、‘逞能’、‘炫才露己’、‘虚伪’等,造成其社会评价的降低及精神痛苦,郭庆祥的行为已构成对范曾名誉的侵害。”①

二审判决的行文,略有修改:“该文并未主要围绕作品和其创作方式,从文艺评论专业的角度展开论述。而是将作品和创作方式的评价转为对作者人格的褒贬。该文使用的‘逞能’、‘炫才露己’、‘虚伪’等贬损他人人格的语言,与文章所谈论的基本事实并无直接、必然联系,已超出了评论的合理限度。”所以原审判决并无不当。②

那么,“评论的合理限度”究竟在哪里呢?

按照一审判决书的说法,使用了“才能平平”、“逞能”、“炫才露己”、“虚伪”这种“贬损的评价”语词(原文作“语言”有误),就是侵权。也许二审觉得这样说法欠妥,在判决书里去除了“才能平平”,保留“逞能”、“炫才露己”、“虚伪”这三个词,说是“贬损他人人格的语言”。说法不同,其实意思未变。无论按一审还是二审的说法,人们都只能理解为,使用了“逞能”、“炫才露己”、“虚伪”这些有贬损含义的语词,就是“贬损人格”,就是“超出了评论的合理限度”。

任何正常的有阅读能力的人,看到了这些字眼后首先的反应是:被评论的相对人是不是存在可以被称之为“逞能”、“炫才露己”、“虚伪”的行为?

如果批评文章就是单纯使用这些字眼,没有写出所依据的事实,那就要作者拿出事实来,这就成为对事实的争议。如果作者举不出事实根据,这就是传播了虚伪的事实,降低了相对人的社会评价,构成以诽谤方式侵害名誉权,而不是侮辱人格的问题。

而涉讼文章则不然。文中不仅列举了相对人“流水作画”的创作方式,还列举了他“上电视讲国学,写文章为自己漂白,画价更是被炒得令人咋舌”等事实,引用了他“好读书史,略通古今之变”、“四品,已成大师……我是坐四望五”等自我评语③(判决书和判决书引用原告诉状均未对文中以上事实提出异议,故予如实引用),所谓“逞能”、“炫才露己”,正是对他自诩“大师”一类话而言;所谓“虚伪”,则是对相对人一面高谈人生哲理,一面拿在文章作者看来并不那么高超的画作卖高价的一种形容,这怎么能说“与文章所谈论的基本事实并无直接、必然联系”呢?

该文的题目《艺术家还是要凭作品说话》,表明它的主题不是评论某件或某种特定的作品,而是评论当下艺术界的一种不是凭货真价实的作品、而是借其他手段来抬高自己的创作风气(画风),这势必会涉及人;文中涉及原告,正是把原告作为文章所要批评的不良风气的实例来说的。终审判决书指责“该文并未主要围绕作品和其创作方式”,不是“从文艺评论专业的角度展开论述”,那是对文艺评论凭空画了一个框框。不知是哪一种理论、哪一类文艺评论专业规则有限定,文艺评论只许评论作品和创作方式,不许批评创作作风呢?

当然,对文中披露的相对人的行为表现,是不是可以说“逞能”、“虚伪”,是可以讨论的。相对人或其他人可以不赞成,可以反驳,说这些表现不能算是“逞能”、“虚伪”,而是实事求是、诚信。但肯定也会有人赞成,在日常生活中,表示自己怎么行是“逞能”,言行不一是“虚伪”,那是常用的字眼。这类字眼,只是对某些行为表现的一种意见,只要有这类行为表现的事实,使用这类字眼加以批评就有其合理性。如果有不同意见,使用这些字眼是否恰当、使用哪些字眼加以形容更为恰当,比如不叫“逞能”应叫“自吹”,不叫“虚伪”应叫“做作”,都是可以讨论的。有批评就一定有贬损。如果一看见有贬损含义的词语就说是“贬损人格”,就是“超出了评论的合理限度”,就要被判令承担法律责任,那无异就是要取消批评。

严格把握侮辱人格言辞④的界限

无论是一审还是二审判决书,都是把“侮辱人格”和“贬损人格”并提的。在泛论侵害名誉权时使用“侮辱人格”或“贬损、侮辱人格”,在具体说到本案“逞能”、“虚伪”一类语词时使用“贬损”、“贬损人格”,这既反映了判决书作者的胆怯,连自己也觉得把“逞能”、“虚伪”一类语词都归为“侮辱”,显然有悖常理。同时也显示了他们追求认定侮辱人格言辞扩大化的倾向,在汉语中,侮辱和贬损绝对不是同义词,我国法律和有效司法解释规定侵害名誉权行为之一是侮辱、侮辱人格,从未用过“贬损”一语,以“贬损”来取代侮辱、侮辱人格,是对法律概念的偷换,不足为训。

人格权法理论认为:名誉是对特定人的品行、才能、作风等表现的社会评价;侵害名誉权行为所造成的损害是非法贬损被侵权人客观具有的正当评价,从而损害他同社会的正常关系,而不是仅仅取决于他的主观感受(如所谓“名誉感”);侵害名誉权行为包括诽谤和侮辱,诽谤是指传播虚假事实、贬低他人社会评价的行为,这些都是学界的共识。而侮辱,特别是言辞性侮辱,学界研究尚少,认识或不尽一致,这是本案争持不下的客观背景。

学界或认为侮辱的侵害客体是人格尊严⑤,人格尊严或人的尊严(human dignity)不同于通常所说的尊严,不同人的尊严或有不同(师长、官员、父母等尊严都有其特定含义),人格尊严则是相同的:人人生而平等,不受歧视,这是人权的基础,也是人格权的核心。侮辱或侵害人格尊严的言辞,乃是以低于常人所能接受的歧视性的词语或形象贬损相对人,使之处于“人所不齿”的境地。本案原告自视甚高,以“大师”自居,涉讼文章却说他“才能平平”,还要“逞能”,显然冒犯了他的尊严,但这不是人格尊严,这种冒犯即使有所不妥,也不具有歧视意味;只有将原告置于受到社会歧视地位的言辞才可以说是侵害他的人格尊严。

侮辱与诽谤造成损害的手段也是不一样的。如果说,诽谤是通过传播虚假事实来造成他人对被侵权人某种不正确的认识,如宣扬某人有某些并不存在的劣行而使之受到不应有的谴责;那么侮辱则是以宣扬有辱人格的言辞来形成人们对被侵权人的歧视,行为人往往通过发泄某种轻蔑或仇视的情绪来影响人们对被侵权人的尊重和平等相处。概而言之,诽谤所作用的是人们的认识,侮辱所作用的是人们的情绪。

诽谤和侮辱都含有“贬损”的内容,但“贬损”并不是衡量侵害名誉权行为的唯一条件。出于公益目的而披露特定人有某种不良的行为表现,会造成贬损,但那是正当的批评和舆论监督,而不是诽谤。在披露和评论这些事实时会使用一些贬损性的词语,但是只要不是针对人格,就不是侮辱。所谓“逞能”、“炫才”等,实在是一种相当常见的人的缺点,这些词语所批评的只是人品,即人的品行和品位。不同人的人品或有高低,人格还是一样的,判决是把人品和人格混为一谈了。

诽谤的损害结果是客观的,由于它有传播虚假事实的要件,所以传播了具有贬损相对人内容的真实事实,使相对人感到不快和痛苦,也不能称为诽谤,这比较容易理解。侮辱的损害结果同样应该是客观的,就侮辱性言辞而言,就是要看它是否造成或足以造成相对人受到社会歧视的损害结果,把“贬损”等同于侮辱,只要相对人觉得尊严受到冒犯就是被侮辱,也是把相对人的主观感受代替了侵权行为的客观损害,是不符合人格权法原理的。

侮辱性言辞,必须是一不说事,二不讲理。

一不说事,就是不具有陈述事实的形式。侮辱性言辞是言论人针对相对人发泄轻蔑、仇视等情绪并感染他人,并不是要他人信以为真,所以也不存在证实或证伪的问题。最常见的侮辱方式就是辱骂,那些粗鄙、下流的脏话,那些骂人是“猪”、“狗”、“畜生”之类的词语,完全不存在事实的成分,其含义就是把人贬低为“非人”,是典型的侮辱人格。有些词语,带有比喻的性质,如以“蛀虫”称呼贪官,以“禽兽不如”形容重罪犯等。还有些词语,历来是称谓那些受歧视人群的,如“妓女”、“小偷”、“流氓”、“扒手”之类,使用这类词语,如果与实际事实相符,就不是侮辱;如果毫无根据地以此类词语指责他人,自然也是侮辱。

二不讲理,就是不具有理性表述的方式,侮辱性言辞并不追求说服的效果,而是以夸张的感性的词语、形象来贬损相对人,并使周围人受到感染而产生共鸣,所以通常是不可辩驳的。从这个角度说侮辱性言辞也不属于意见。这里说的讲理,并不是要求有严格的逻辑上的归纳和演绎,并不是要求正确,而只是要求符合社会公认的常理。把一个罪行确凿的贪官称为“蛀虫”是合理的,而以“蛀虫”来斥责某个有贪小便宜行为的普通人,就有侮辱之嫌。

如前所述,本案涉讼文章恰恰既摆了事实,又讲了道理。判决书所列举的那些所谓“贬损”词语,都在文章的结尾,是对全文的事实和道理的一个结语。文云:“我觉得,艺术家不是不能谈艺术,也不是不能谈哲学谈文化谈国学谈人生。但是,必须真诚,必须真正的有感而发,而不是逞能和炫才露己。以这个角度来看,这位书画名家在诸多场合的那些有关哲学、人生、文学、艺术、国学的高谈阔论就显得有些虚伪了。”所谓“逞能”和“炫才露己”,是对“真诚”和“有感而发”的反面而言,并非直接指斥原告;至于“虚伪”,原文是“显得有些虚伪”语意也有差异。可见作者已经相当注意行文的委婉和说理。这些文字,既不是针对人格,又是从一定的事实引申出来,与侮辱诽谤实在是风马牛不相及。判决不顾全文意思,摘出三四个字眼,就断言被告“贬损”或“侮辱”了原告的人格,真的不够郑重。

司法不应介入艺术和科学的自由讨论

去年我在本刊发表《把意见和事实分开》一文⑥,就评论《新快报》名誉权案的一审判决驳回原告诉求,指出就社会公共议题针对特定事实的意见争论不能构成侵害名誉权,乃是名誉权案的一个重要原则。我根据有关司法解释提出确定意见合法性的两条界限:一是相关意见必须针对某一事实并且不致被误认为提出新的事实;二是相关意见并未侮辱他人的人格。本案涉讼评论文章并未逾越这两条底线,不足以构成侵害原告的名誉权。

意见自由是表达自由的基础。从启蒙思想家以来直至当代人们的共识,都认为不同意见的自由争论是寻求真理的有效途径,这是意见自由的重要价值。在科学和艺术问题上尤其如此。艺术和科学问题,是一项常见而重要的社会议题,也是一门具有高度专业性的议题,行政和司法权力不应轻易介入。即使我国在对言论自由限制较多的年代,领导人也还是强调艺术和科学中的是非问题,应当通过艺术界和科学界的自由讨论去解决,而不应当采取简单的方法去解决⑦。本案的争议,实质就是范某的“流水作画”而成的作品算不算艺术珍品,范某有没有资格称为“大师”以及对这种自诩表示质疑是否合理这类相当专业的问题,也还涉及文章用词是否恰当等语言学、修辞学的问题,司法有这个权限和能力判断吗?像本案判决那样,限定文艺批评只能限于作品和创作方法,不能涉及作者,一看见含有贬义的词语不问事实和语境、不问词语所含有的本来意义,就说是侮辱人格,那么今后我们还如何开展文艺批评呢?

本案判决提出批评应该把握“善意、理性、客观”的原则,看似有理,其实已经离开了司法的本分,需要加以说明。

所谓善意和恶意,是一个众说纷纭的概念。按大陆法系通常说法,恶意适用于以损害他人为主要或唯一目的的滥用权利的行为。我们说侮辱性言辞具有恶意,是因为它除了发泄对他人的轻蔑、仇视等情绪以外,别无其他目的,当然也谈不上任何价值。对社会公共议题包括文艺问题开展批评,总会给相对人带来某些不快,有些过于尖刻的词语可能看起来缺乏与人为善的态度,但是只要言之成理,不涉及侮辱诽谤,对于社会总是有益的,那么何者应该居于主要地位,是一目了然的。以本案涉讼文章而言,或许在字里行间流露出作者对相对人行为的某种憎恶,但是连判决也无可否认,本文主要还在于评论当下艺术界的某些弊端,亦即具有公共利益的目的,那么究竟是善意还是恶意呢?至于以“利益关系”来衡量主观意图,如说本案作者买过范某的画,存在交易关系和商业利益,就质疑作者发表评论意图的正当性,这更是牵强之谈。多数文化产品都是要通过交易途径才为人们所享用和欣赏的,这些付了钱的文化消费者难道就无权对作品进行批评吗?出天价买来的画,觉得非其所值,对画家表示不满意,有什么“不纯粹”呢?按照“利益关系”的逻辑,同行批评就更会被认为具有“同业竞争”关系而受到责难,而在文艺这样具有相当专业性的领域,同行之间的批评是推动创作发展的重要方式。一是文化消费者,二是同行,他们都与作者存在“利益关系”,如果这些批评都要受到限制,那么文艺评论还有多少空间呢?

至于理性的要求,自然是不错的。但是我们所说的理性,只是指符合常人(合理人)一般认识,而不是要求绝对正确。一位艺术家在没有正式学术评定或者社会公认之时就自称“大师”,人们觉得有点肉麻,这是一种很正常的反应。涉讼文字即使过于尖锐或者偏激,也是在合理范围之内,人们可以不赞同其中说法,但是不能说这些文字有悖理性。就像本案判决书的行文,我们已经揭示出断章取义、混淆概念等逻辑和词义错误,但是作为一种文字作品,仍然是符合理性的,是法官认识的真实反映。严谨的法律文书,也会出现这样那样的伤痕,何况文学艺术的评论?有批评就会有争论,批评和争论都不可能十全十美,司法不应求全责备。

说评论应该客观,这是一种苛求。我们只能要求评论陈述事实客观,而意见总是主观的。就像“流水作画”的作品,人们会说张张构思雷同,面目相似,居然卖到多少万元一尺,进而质疑画家的人品大有问题。也许会有人说这些不同画作,毫发无差,精细准确,这才是大师级的水平!这两种意见可能相持不下,谁也说服不了谁,这就是意见的主观性。这是由于不同人们的认识水平、审美标准和欣赏趣味等等的差异而形成的。司法是无法判断批评意见“当”还是“失当”的,因为下判的法官也是人,也会有主观认识的局限,只有实践才是判断某种意见是非的唯一标准。司法可以判决批评“流水作画”的文章侵权,判令批评者道歉赔款,但是改变不了不同意见存在的现实,改变不了对“流水作画”及其作者持有贬义的批评者的意见。这是因为意见只是思想的外化,而思想是不可能以强制的手段加以改变的。

传播虚假事实信息和侮辱性言辞是不受表达自由保护的,因为它们不具有任何价值而且有害。当下“谣言有理”、“骂人光荣”等情绪相当流行,我们应该强化限制的力度并且给以强大的舆论谴责。在这种背景下,我们保护和推动正当的意见讨论,也正有利于弘扬正气,抑制造谣传谣、动辄脏话粗话的歪风邪气。希望本案判决不至于推广成为限制意见讨论的普遍原则,本文的主旨正在于此。■

注释:

①北京市昌平区人民法院民事判决书,(2011)昌民初字第53号

②北京市第一中级人民法院民事判决书,(2011)一中民终字第11152号

③《文汇报》(上海)2010年5月26日

④侮辱包括暴力侮辱和以其他方式进行的侮辱。本文讨论的是评论引起的侵权案件,只限于以侮辱性言辞进行的侮辱

⑤民法学者王利明、杨立新等在上世纪90年代就提出此说,可参见他们的《人格权法论》《人身权法论》《人格权法》等著作。

⑥魏永征:《把意见与事实分开》,《新闻记者》2011年第8期

⑦《毛泽东选集》第五卷第388页,人民出版社1977年版

制作维护

制作维护  技术支持

技术支持