2024年全球新闻传播新趋势

——基于五大议题的分析与展望

史安斌 朱泓宇

[本文提要]本文借助于新闻生产社会学的概念框架,基于百余位国际知名学者和业界高管的预判,运用主题分析法归纳出2024年的全球新闻传播新趋势:"超级大选年"政治传播的数智化迭代、平台与地缘"紧张关系"的互型互构、"横向"新闻采编室中"新质生产力"的开发、深度数智时代的传播价值论重建,以及传播共同体的意义网编织。

[关键词]政治传播 数字传播 平台媒体 人工智能 国际传播

当今时代的“旋律”及正在降临的未来,注定与“2020+”的“危机连锁”隐喻绑定在一起(汪晖,2022)。大国竞合迈入新阶段,西方学界“文明冲突论”的末世预言亟需更新为中国领导人对创建“人类文明新形态”的有力倡议。政治领域的代表性断裂、经济领域的下行矛盾与社会文化领域的“发展主义”等“意义贫困”并峙,叠加新一轮“前沿科技vs.人文关怀”认识论的纷争,2024年的全球新闻传播仍深陷“持久危机”(permacrisis)的总体性趋势之中。未来一年的新闻传播业如何深描国际政经格局变迁,又如何点亮持久危机的突围路径?对全球新闻传媒业界的时代使命及其“道义感”的理解、剖析,构成了我们擘画2024年度新趋势的破题要义。

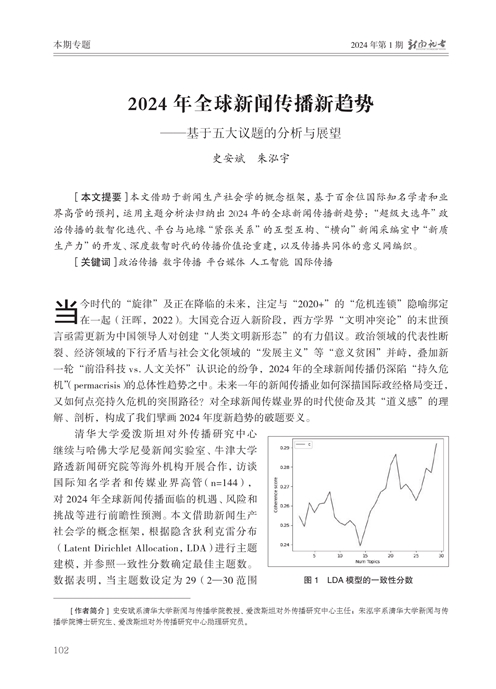

清华大学爱泼斯坦对外传播研究中心继续与哈佛大学尼曼新闻实验室、牛津大学路透新闻研究院等海外机构开展合作,访谈国际知名学者和传媒业界高管(n=144),对2024年全球新闻传播面临的机遇、风险和挑战等进行前瞻性预测。本文借助新闻生产社会学的概念框架,根据隐含狄利克雷分布(Latent Dirichlet Allocation,LDA)进行主题建模,并参照一致性分数确定最佳主题数。数据表明,当主题数设定为29(2—30范围内)时, LDA模型的一致性分数最高(见图1)。随后,研究者再根据主题建模获得的29个主题(例如“政治传播”、“新闻采编室”、“平台”、“人工智能”、“地方新闻”、“共同体”等),进一步归纳、提炼,搭建起五个范畴属性框架,在主范畴的类目下归纳出具体范畴(表1 表1见本期第103页),对未来一年全球新闻传播业的新发展趋势进行研判与分析。

一、“超级大选年”政治传播的数智化迭代

步入2024年,世界各国期待彻底驱散世纪疫情的阴霾和经济增长乏力的疲态,但各国次第开展的竞选活动或引发的政党轮替,将给国际局势的演变注入不稳定因素。在社交媒体的推波助澜下,四年前的美国大选及其相关政治传播活动在新冠疫情、西方极端右翼势力及愈演愈烈的民粹主义风潮影响下,已经成为一场打着民主旗号的“闹剧”,以2021年年初的“国会山事件”为高潮,其间的政治传播突出表现为地方新闻媒体的“再党派化”(re-partisanization)、互联网和社交平台的“再中心化”(re-centralization)和新闻信源的“再模糊化”(re-obfuscation)等“负向降维”趋势(史安斌,戴润韬,2021)。2024年将成为“超级大选年”,包括美、澳、法、德、加、英等“全球北方”国家和巴西、印度、印尼等“全球南方”在内的70多个国家和地区都将进行选举,涉及全球超过一半的人口。①TikTok、Telegram等新兴数智平台在选举中扮演着越来越重要的角色。虽然“不确定性”仍将是未来一年政治传播领域的关键词,但“数智化迭代”业已成为不可逆转的潮流。

从近年各国的实践来看,“超级大选年”的政治传播迭代首先要解决的是社交平台“极化”和“分化”的积弊,避免记者过度卷入民粹政治中,从而产生过激的报道与“介入行为”(George,2023)。新闻机构与媒体从业者应保持“观察者”、“记录者”状态,秉持公共新闻与政治传播的基本原则与价值,从容应对特朗普式的“反媒体”及其民粹主义话语(Stelter,2023),以及诸如被称作美国“三号人物”的国会众议长麦卡锡遭罢免等“政治荒诞剧”的频发。选举期间的政治传播活动应当减少不必要的“话题冲突”,“耙粪”、“比烂”式的相互攻讦,乃至对选举结果“阴谋论”式的臆测只会继续恶化政治传播生态,不利于新闻业与社会公众之间的良性互动关系构建。有鉴于此,保障协商式、包容性的民主话语与制度的相对健全是当下政治传播的关键议题。

越来越多的新闻媒体转向数智社交平台“做新闻”,这驱使职业记者和编辑在线直接面对利益攸关的选民用户。然而,在“后社交媒体”的生态中,“茧房效应”加强,杂合化媒介环境日益升级,政治传播的“强效果论”走向历史终结(张开平,2023),周期性的选举类话题“增量”不会扭转新闻业整体“衰落”的结构性危机。尽管新闻媒体会陷入重大政治事件驱动的“狂热”中,千方百计吸引平台用户参与到媒体建构的议程中,但是由“新闻回避”引发的“政治冷漠”趋势依然十分突出(Goyanes et al.,2023),竞选只是“少数人的游戏”,“草根”用户宁愿打游戏刷短剧,也不愿意接触政治新闻或选举报道,甚至放弃投票。新闻业如果服务于小规模的商业和政治精英受众,仅仅满足于“活下来”,那么由媒体机构主导的政治传播的意义将大打折扣。因此,增强新闻业自身的“全民代表性”变得愈发重要(Cholke,2023;Nielsen,2023)。政治传播的数智化迭代应当有效解决竞选活动驱动下的“信息过载”问题,制衡数智生态下政治传播“质”与“量”的关系,用真正打动人心、与民众日常生活密切相关的“故事”,而非千篇一律的“口号式新闻”来缓释这一年剑拔弩张的舆论氛围。

在“超级大选年”,政治传播的数智化迭代还应体现在对更多“失语”群体的关注。记者在跟踪亮点新闻、热点议题、有关候选人的一举一动时,不能忽视那些真正会受到选举结果影响的“弱势群体”。“哪些人正在掉队?”应是新闻媒体时常反躬自省的问题(Harris,2023)。例如,因自然灾害而受到破坏的公共设施如何修缮、频发的枪击案导致的社会治安困局如何解决、医疗行业发展的持续低迷给基层社会民众带来何种困扰,等等。这些议题应成为新闻媒体在“超级大选年”关注的重点,候选人的施政方略亦应落脚于这些关系民生大计的事件中,推动“以选民为中心”的“服务型政治传播”的路径升级(Lobdell,2023)。

媒体有关公平、正义的呼吁与报道能否促使政党轮替真正为人民带来福祉,从而避免选战走向“轮盘赌”的悲剧性结局,这将体现出政治传播的合法性与其守正创新的正面价值。回顾1966年卡内基委员会(Carnegie Commission)与作家怀特(E. B. White)等对作为彼时新媒体的“公共广播”所作出的浪漫畅想,广播“应当唤起我们的梦想,满足我们对美的渴望……让我们能够探索海洋、天空、树林和山丘”,那么面对即将到来的“超级大选年”及其所带来的“喧嚣与骚动”,半个多世纪前的这番比喻,仍然启示着当下的政治传播在“合作性、连结性和连续性”等方面加快创新步伐,确保“数智化迭代”能够像当年的公共广播一样发挥积极的作用(Nuzum,2023)。

二、平台与地缘“紧张关系”的互型互构

从关系建构的角度理解,网缘政治主要指的是数智平台与地缘政治之间的互型互构关系,这种“互嵌”的逻辑在2024年全球连接走向“深度平台化”的时代变得越来越紧密。如果说“创造世界市场的趋势已经直接包含在资本的概念本身中”(马克思,恩格斯,2012:713),即资本的全球流通改变了民族国家的史书叙事与生产方式及国家间的“交往关系”,那么在资本流动高度平台化、低门槛化和不透明化的今天,数智平台对地缘政治的影响变得更加显著,反过来,地缘政治力量也进一步尝试塑造、规制平台与资本的扩张模式。未来一年,数智平台与地缘政治的“互型互构”不会一帆风顺,其间的分歧、矛盾与冲突将进一步加剧。

大部分平台公司和互联网企业主要来自中美两国,其背后的政治权力、经济关系、文化意涵具有丰富的地缘特性,乃至“脸书斯坦”(Facebookistan)的未来主义式想象已经在硅谷巨头的缜密计划下逐渐落地。现实政治与文化活动的诸多环节不得不依赖平台逻辑进行“展演式陈设”,白宫官方账号在“推特”(即X平台)和Meta的“摇摆不定”便是极佳例证(Darcy,2023)。另一方面,在全球市场空间里,平台逐利、扩张的底色不会改变,这势必会造成新兴平台以强势姿态“进入”其他国家的局面,引发“多边链接”、“赢者通吃”的不对等平台规则对机构媒体“单边化”原则的冲击,传媒领域的“国家(规制)在场”、跨境数据流动的主权维系、平台公司对自身逐利性质的有意掩藏和“模糊性定位”交织在一起,共同影响平台与地缘之间既“融合”又“分裂”的矛盾关系。

尽管在现实地缘政治意义上,美加之间的亲密盟友关系可以做到“边境不设防”,然而,在数智传播的语境中,硅谷巨头对邻国媒体生态的冲击,却让后者不得不筑牢“防线”。2023年6月加拿大政府正式通过了《在线新闻法》,目的在于确保大型平台公司“公平地”补偿加拿大本土新闻机构。作为回应,Facebook与Instagram平台的母公司“元”(Meta)在其所有平台上对加拿大新闻进行了“屏蔽”处理。谷歌也威胁要在12月法律生效时,对加拿大新闻媒体采取“取消文化”式的抵制行动。最终,谷歌与加拿大政府达成一项协议,该搜索引擎每年支付1亿美元补偿特定的新闻机构,然而具体哪家新闻媒体获得补偿,以及金额如何分配等问题仍处于悬而未决的状态。

从立法角度和地缘意义上的“主权声索”而言,《在线新闻法》代表了加拿大国家及其自由党政府“保护新闻业”的权力意志。由于近年来持续萎缩的加拿大新闻业面临广告收入被平台公司“分账”的威胁,这项法案的出台旨在确保新闻媒体机构在制作新闻、推出高质量报道的同时获得对等的报酬,以支持其可持续发展。然而,“硅谷精英”秉持新自由主义“去规制”(deregulation)的立场,将自身定位为中立、无害的媒介技术与平台搭建者,推卸自身作为“新闻供应者”或“信息服务者”的角色责任,撇清自身与新闻媒体之间的关系。数智平台、新闻机构与国家权力之间的博弈在2024年只会变得更加复杂,各利益攸关方之间的不平等关系无法有效推动谈判的深入推进,以至于媒体从业者发出无奈的控诉:“请Meta公司‘剥削’其他国家的新闻业吧!”(Wood,2023)。

美加之间的网络“共通”关系已出现裂痕,后者显然不再甘心继续做硅谷巨头打着自由旗号扩张的“后花园”。放眼世界其他地区,数智平台与地缘政治的矛盾也是剑拔弩张。欧盟面对中美两强的竞合“互搏”,处于一种“非对称”的依赖关系之中。因此,欧盟决策者将会把握网缘政治的历史机遇,积极推动“数智主权”概念并将其转化为争夺虚拟空间主导权的工具,以此为依据确立欧盟在全球传播与数智治理中的权威性、自主性与有效性,寻求数智传播与数据安全的发展及数字技术的“自主可控”(宫云牧,2022)。

对数字新闻领域而言,将战略性的“主权思维”恰如其分地引入行业之中至关重要。牛津大学路透新闻研究院发布的《2023年数字新闻报告》显示,在线新闻付费已趋于平稳,公众越来越满足于免费新闻源,由此欧洲的“非营利媒体组织”在未来一年将致力于提升收入来源的多样性和市场占比的稳定性,并通过与硅谷巨头签署“联合运营协议”提升其应对平台冲击的“韧性”(Cheung,2023)。在中美两强统摄数智竞争的背景下,包括欧盟在内的“其他地区”(the rest)也在整合媒介资源、共享专业技术,建立自主性更强的网络基础设施项目和相关的数字技术产品,以期避免传统地缘政治权力在数字时代的固化(Gray,2021)。例如,德国的人工智能应用“Wolf-Schneider-KI”已在部分欧盟国家的数字新闻生产中得到应用,成为其增强地缘范围内影响力的“关键一招”(Thomas,2023)。值得注意的是,印度、巴西等金砖国家及新兴经济体也在积极开拓平台化时代的网缘政治空间,打破西方对其的刻板印象的同时,在“技术民族主义”框架内建立相对独立自主的网络基建系统,助推“统一支付接口”(UPI)等模式的推广、成熟②,加速实现一种可扩展的去中心化数智传播方案(Sukumar,2023)。

三、“横向”新闻采编室中“新质生产力”的开发

新的一年,从新闻生产与机构转型的角度看,越来越多的机构媒体加快改革步伐,采取众包、串流等灵活模式实现自身业务能力的再塑与水平的提高。扎根基层社区的“横向新闻采编室”在全球范围内出现,这一模式逐步瓦解了大型新闻机构的生产惯习,规避其人员庞杂、观念陈旧、新意不足的弊端,旨在从根本上区别于“新闻生产-新闻流通-新闻消费”与“选题、采写、编辑、分发、接受”等线性的“纵向生产”,改变日益空心化、荒漠化、“幽灵化”的新闻生产环境,将作为社区参与者、平台策展者与“产消一体者”的广泛用户群体纳入新闻采编室的日常工作流程之中(Cabrera,2023),从而充分开发新闻媒体的“新质生产力”。对深陷危机、挣扎生存乃至于濒临灭绝的地方新闻媒体而言,只有在保有自身的“文化相关性”基础上才能迎来转机,在横向连接的过程中控制成本,量入为出,重新赢得下沉化社区和地方化用户的关注和青睐(Orren,2023)。

长期以来“纸媒将死”的预言渐渐失去其现实解释力,其原因在于纸媒通过“提质减量”的方式牢牢守住市场根基,从而从根本上区别于“短、频、快”的社交媒体。对横向新闻采编室而言,其生存之道同样在于以“用户思维”,将用户的体验、观感纳入并“前置”于新闻生产的细节之中,特别关注边缘化的少数族裔的生存境遇与生活质量,以新闻品质打动人心(Davis,2023)。值得一提的是,在近期爆发的巴以冲突之中,阿拉伯和中东记者协会(AMEJA)就呼吁在战事报道中充分吸纳并考虑巴勒斯坦等边缘、底层社群用户的声音,将其作为新闻消息的关键信源,追求报道的公平正义,在事实核查的基础上充分反映各个利益攸关方的主张与关切(Salanga,2023)。

伴随传统媒体的“TikTok化”发展趋势,相关新闻采编室的横向整合能力也体现在对短视频平台风靡话题及其叙事风格的“捕捉”和“采用”(史安斌,梁蕊洁,2023)。《华盛顿邮报》等机构已经尝试用颇具“网感”的方式讲述严肃新闻,更多媒体开始招揽年轻一代的KOL进驻自己的短视频账号共同开展新闻报道,记者也要摇身一变成为流媒体平台上的“网红”(Maddox,2023)。然而这样的横向拓展是否在劳动关系层面有效保护新闻工作者,抑或造成记者的职业倦怠,及其劳动的零工化、不稳定化,仍有待进一步观察。

尽管专业记者编辑仍然在新闻采编室内把控内容生产的大局与整体发展方向,但更多的垂细领域专业人士的声音、广大社群用户的观点应早于新闻“问世”的一刻进入采编环节和流程。“可编程”、“可修改”、“可复制”等非线性生产思维将享有更高的地位,“共创、分享、连结与交流”亦将成为横向新闻采编的核心价值观。从本质上而言,这正是“用户新闻学”相关理念的真正落地,专业媒体在数智传播格局中虽然被吸纳成为一个不可替代的“传播节点”,但是精英主义立场的专业新闻观逐渐被解构,“新闻”定义权与阐释权转移到用户,在横向模式下用户的认同逻辑乃至情感潜能进一步成为开发新闻业“新质生产力”的关键机理(刘鹏,2019;田浩,2021)。

新闻采编室引入“项目管理制”也成为不可忽视的新趋势(Kwong,2023)。未来,将有越来越多的新闻机构采用“产品思维”,充分考虑用户及其个性化需求。随着数据科学家、算法工程师、社交媒体开发商和用户调研员等新兴职业被引入新闻采编室,记者编辑的规划、协调和沟通等技能将成为其考核的核心指标,甚至有业内专家预测不久后的普利策新闻奖等专业奖项将推出“项目管理奖”以激励新闻媒体在团队管理等方面开拓潜力。

从历史沿革的角度回顾,这意味着新闻采编室不再只是从事产品加工的“车间”,对记者与编辑“半嘲讽式”的“新闻民工”称谓也将得到弱化。取而代之的是这些横向发展的采编部门能够灵活适应快速变革的信息流通大环境,将“项目规划”落实为对时事热点的即时反应、对自身人员的培养与组织,整合多维资源并建设“学习型新闻采编室”,不断弥合采编室内部的数字鸿沟,以期在行业动荡中渡过难关、在适应新的传播生态的过程中推动转型升级(Borchardt,2023;Ross,2017)。

四、深度数智时代的传播价值论重建

近年来,关于ChatGPT等生成式人工智能技术(AIGC)彻底重塑新闻业的呼声不绝于耳,这与过往关于元宇宙、区块链、NFT或传媒业“视听转向”的喧嚣如出一辙。《柯林斯词典》将AI选作“2023年度词汇”足以说明在深度数智时代,人文社会被前沿科技所驱动的底层逻辑。2024年的世界进入“后平台化时代”,大语言模型等人工智能技术深度介入新闻生产与传媒业制作,新闻传播的价值观面临重建的考验。保障前沿科技冲击下的媒介规范、新闻价值与数字伦理等走向“可控”乃至“向善”的方向,把握好数智技术与人文伦理之间的辩证关系,这需要业界与学界联手行动,共同重建当下时代语境的传播价值论、伦理观与法理观。

与其他传统行业一样,新兴的“AI阶层”冲击了新闻传媒业的底层逻辑,加剧了群体分化——即技术“保守党”和“革新派”——将有关新闻价值与传播理念的争论推向前台。从短期效应看,积极拥抱新兴技术的媒体机构会取得一定领先优势(Gibbs,2023),但从长期看,规避相应的伦理、价值与法律风险值得深思熟虑,具体表现在以下方面:

第一,在数智技术影响下,新闻真实性和时效性受到严重挑战。特别对于一些小型新闻媒体机构而言,他们拥抱AIGC就像从“打字机”转向“电脑”一样是划时代的转型,但事实核查的难度也在陡增(Kung,2023)。这需要从业者清醒认识到机器不是新闻传播的“把关人”(Guzik,2023)。记者应当多维度地开展真实性核查工作,对机器生产的文本或具有“深伪”特征的多模态视听素材加以辨别。另外,尽管新闻追求时效、追逐“突发事件”是天经地义之事,但在“加速社会”语境下滥用AI只会让用户对不停“投喂”的信息和影像产生“新闻倦怠”和“认知混乱”。由此,善用AI技术,打造更多“长尾故事”,增强新闻报道的深度体验性、耐读性和时延性变得更加重要(Sonn,2023)。

第二,算法等数智技术会加剧新闻传播行业的偏见和歧视(Nah et al.,2024)。前沿技术在一定程度上会导致内容的高度“程序化”(programmatic)(Baekdal,2023)。吊诡的是,由于缺乏“社会评判”和“人文尺度”,这种“技术中心主义”的趋向反而会导致偏见性、歧视性的话语潜藏于新闻报道中,加大社群裂痕。这需要新闻记者和编辑联合技术人员,有意识地“绕开”算法,进一步发挥人文精神及职业主动性,对各类加剧社会分裂的话语采取“清理行动”(Kaczynski,2023)。

第三是数智技术引发的版权争议,这也是科技巨头与新闻媒体机构之间一触即发的“导火索”。对新闻传媒业的价值论重建而言,传统主流媒体在AIGC的挑战面前选择和判断往往陷入“两难”处境。虽然《纽约时报》已宣布正式将AI纳入新闻生产等环节,以期扩大在数智时代的文章影响力并增强用户黏性,利用AI可以让更多用户在“新鲜感”刺激下主动接触其新闻产品——这恰恰是其内容创新和价值重塑的重点所在(Fillion,2023)。但同样是这家有着百年历史的老牌媒体,在2023年末将OpenAI和微软告上法庭,指控这两家公司“未经授权地”使用该报文章用于训练ChatGPT等聊天机器人,要求这两家硅谷巨头立即停止使用其内容训练AI模型,并销毁训练数据③。新闻机构对AIGC形成使用价值意义上的“错判”,从法理意义上看,大语言模型等AIGC经过数据算法生产的“新闻知识”在版权意义上会受到保护,但这将使得媒体机构的“人文底色”和“原创价值”荡然无存,劳动价值遭到打击,严重影响其市场收益。目前,相关仲裁结果还未公布,由此围绕传媒业和数智技术之间的“价值论争”仍无定论(Tofel,2023)。

由此可见,让聊天机器人以“负责任报道一切”的价值观“对齐”人类,成为未来一年深度数智化传播语境下新闻价值重建的关键。驾驭AI等前沿科技非常重要,稍有不慎便会适得其反。以器载道、道在器中,新闻媒体必须坚守住“道器兼用”的伦理准则,方能在关于技术主义与人本主义“关系理性”的追问中求得“最优解”。

五、传播共同体的意义网编织

从媒介系统生态的革新和发展来看,高质量共建传播共同体与媒体合作将成为2024年国际传播领域的重要使命。传播共同体的构建需要在“世界主义”理念下,依托“全球南方”在内的后发国家或地区(王沛楠,史安斌,2023)。其中,在当前百年变局的背景下,如何辩证看待并超越约瑟夫·奈称之为“误导性术语”(Nye,2023)的“全球南方”概念将成为2024年国际传播领域的核心关切。

全球南方概念及其内嵌的“团结”精神不局限于现实主义的国际政治和外交领域,亦绝非约瑟夫·奈所言的“大国竞争”的话语武器。回顾历史,冷战期间,不与美、苏集团结盟的国家被称为“第三世界”。不结盟国家于1955年在印尼万隆召开会议,然而随着苏联解体,上述概念的现实相关性逐渐淡化。相比之下,“全球南方”的概念更为辩证地沿袭了这一具有“战略斗争”和“战术迂回”的历史传统:

在高质量共建“一带一路”进入新的十年之际,随着沙特、埃及等“新兴市场”国家加入金砖合作机制,上合组织“扩员”意在引领“全球南方”发展,基于全球南方的“传播共同体”建设内涵概括了广大的发展中国家和欠发达地区,超越历史隔阂与文化观念冲突,构筑新闻传播的合作共同体,从而编织起一张兼具在地属性和跨域价值的意义网络。

换言之,基于“全球南方”的传播共同体建设要区别于大众传播时代国际新闻主要由“驻外记者”向国内受众单向报道的方式。这导致国内受众大多认同驻外记者的价值观和偏见,西方媒体也几乎垄断了新闻内容和报道方式的决定权。基于“全球南方”的合作传播致力于创造一种新的新闻报道合作路径,更加真实全面地反映当今世界的整体面貌,在人道主义基础上,将新闻报道的去殖民化、去西方化、“地方/社区中心模式”相结合,并在“务虚”层面揭示并解构“全球不平等”的西方中心叙事(Gathara,2023)。

概而言之,传播共同体的意义网络编织要处理好“在地”(local)与“跨域”(trans-local)的关系。“在地”即紧紧围绕地方层面展开多元主体的合作,充分吸收、依靠当地社群的经验、智慧和“实践知识”,植根地方历史文化,铺就传播共同体的发展路径。“跨域”即在更大范围内,超越地方局限,例如在国际层面开展传媒业合作互助,共享发展与治理经验,推动技术支援与人员交流,谋得共同利益与“价值公约数”,汇聚“和合”力量,打造更加健康、可持续的传播共同体生态(Anand,2023)。

从这两个角度而言,立足拉美和非洲的媒体合作与传播共同体的打造在新的一年里尤为值得关注。尽管在不少国家,记者遭遇人身安全的“雪崩式”危机、暴力威胁等诸多挑战,但在拉美仍不断涌现出高品质的跨国合作式“调查性新闻”和初创型媒体机构。他们利用文化接近与语言便利条件,通过合资、众筹等方式,努力成为拉美地区极具公共性的“社会监督者”,力图解释其本地的、复杂的社会运作过程,在此基础上与具有跨域性质的广阔受众——例如身处北美的拉丁裔社群等——建立深层次联系(Meléndez,2023;Vallejo,2023),为其提供既具有一定“社会距离”又具有“文化通感”的“解困式报道”。

随着非盟加入G20集团,非洲国家“能见度”逐步提升,非洲传媒实践进入全球新闻业的主流视野之中,也将非洲传播共同体的“自主发展”与“合作互惠”推向前台(Wahutu,2023)。受殖民历史与现实政治影响,非洲记者在报道邻近国家事件时更有可能将本地的声音边缘化,转而无意识地臣服于西方主流媒体的“意见气候”,新闻业充满了温皮尼·穆罕默德(Wunpini Mohammed,2022)所言的“殖民化的日常”(everydayness of colonization)单调色彩。在西方媒体上侃侃而谈非洲问题的“专家”大多来自本区域以外,这显然不利于非洲传播共同体及其“命运共同体”的建立。非洲传播共同体的打造需要厘清其“在地化”的媒介体制与政治体制之间的复杂关系,并将这一讨论放置在“去殖民”的话语框架内。非洲的媒体从业者则不再担心自身的行业素养显得不够“专业”,摒弃西方传统的所谓规范方法,确立独立而强大的“非洲公民”的身份认同成为当务之急,进而从合作互惠的角度与更多非洲国家乃至“全球南方”国家的记者开展合作与交流,共同写就21世纪“新大陆”的“发展传奇”。

六、结语与展望

回顾2023年并展望2024年,无论是突发的“黑天鹅”危机还是潜藏于历史周期规律之中的“矿井金丝雀”事件都警示我们,世界变局不仅关乎宏大国运,也与琐碎“家事”息息相关,新闻传播与媒体文化在其中发挥的作用愈发凸显:超级大选年的政治情境与传播走向微观化、碎片化,新闻报道如何更具“建设性”值得进一步的理论关照;对数智平台的“反垄断”规制及其反过来对网缘政治、国家能力、社会生产的塑造缠绕一体,亟需酝酿并提出比人工智能更加“智能化”的治理方案;“横向”新闻采编模式的普及旨在发掘新闻媒体的“新质生产力”,串联起机构、平台、垂细专业领域与普通用户,但其创新效能仍有待观察;深度数智时代的新闻传播价值重建则需制衡技术、伦理与法规的微妙关系;传播共同体的构建有必要打破历史、文化、经济社会发展水平差异等诸多合作壁垒,编织一张意义贯通并兼具“共情”属性的“共在网络”。

从全球发展来看,2024年是中美建交45周年、中俄建交75周年及中法建交60周年,“元首外交”及其相关的传播活动引领国际发展新局面,为动荡世界提升稳定性。今年也是象征并承载“和平、团结与全人类共同价值”的巴黎奥运会举办之年,“奥运更开放”的口号从传播角度演绎出汇聚梦想、激发创造的体育精神。然而,俄乌、巴以冲突等局部战事仍未停歇,世界处于变乱交织的状态。在危机连锁的时代,如何化“危”为“机”,需要全球新闻传媒业既擦亮现实主义之“镜”,真实、客观而冷静地书写并刻画全球变局;又能点亮理想主义与世界主义之“灯”,普照世界各国向着和平发展、开放包容、安全稳定的大道前行。■

访谈专家名单(按文中出现的先后顺序排次):

1.Cherian George:香港浸会大学传播学院教授

2.Brian Stelter:美国CNN前主播

3.Sam Cholke:非营利新闻学会(INN)分发与受众增长部门经理

4.Rasmus Kleis Nielsen:路透新闻研究院主任、牛津大学政治传播学教授

5.Bracey Harris:美国NBC新闻数字频道记者

6.Rachel Lobdell:甘尼特传媒内容主管

7.Eric Nuzum:创意咨询公司Magnificent Noise联合创始人

8.Oliver Darcy:CNN资深媒体记者

9.Linda Solomon Wood:加拿大《国家观察报》创始人

10.Paul Cheung:公共廉政中心(CPI)首席执行官

11.Adam Thomas:非营利组织领导人及新闻企业家咨询顾问

12.Kavya Sukumar:印度公司Lightrock首席技术官

13.Mauricio Cabrera:新闻信服务Story Baker创始人

14.Mike Orren:新闻绿洲(News Oasis)创始人

15.Amethyst J. Davis:《哈维世界先驱报》创始人

16.Janelle Salanga:网站The Objective联合执行董事

17.Jessica Maddox:阿拉巴马大学数字媒体技术助理教授

18.Robin Kwong:《新闻编辑室的项目管理》在线指南作者

19.Alexandra Borchardt:德国慕尼黑工业大学与路透新闻研究所研究员

20.Rodney Gibbs:美国《亚特兰大宪法报》战略与创新高级主管

21.Ernest Kung:美联社人工智能产品经理

22.Sam Guzik:纽约公共广播电台产品主管

23.Eugene Sonn:美国费城新闻合作组织负责人

24.Thomas Baekdal:传媒公司Baekdal创始人与媒体分析师

25.Andrew Kaczynski:CNN KFile创始人及资深编辑

26.Rubina Madan Fillion:《纽约时报》观点版主管

27.Richard Tofel:ProPublica前总裁

28.Patrick Gathara:《新人道主义》高级编辑

29.Anika Anand:LION出版社副主任

30.Benjamin Morales Meléndez:多米尼加《自由日报》总编辑

31.Mael Vallejo:Capital Digital(墨西哥)内容副总裁

32.J. Siguru Wahutu:纽约大学助理教授

访谈原文完整版请见:https://www.niemanlab.org/collection/predictions-2024/#all

注释:

①援引自《经济学人》(The Economist)的报道数据,“2024 is the biggest election year in history”,https://www.economist.com/interactive/the-world-ahead/2023/11/13/2024-is-the-biggest-election-year-in-history,刊发时间:2023年11月13日。

②“UPI”全称“Unified Payment Interface”,意为统一支付接口,是由印度国家支付公司开发的实时支付系统,于2016年推出并受印度储备银行监管。

③参考《纽约时报》(New York Times)的报道,“The Times Sues OpenAI and Microsoft Over A.I. Use of Copyrighted Work”,https://www.nytimes.com/2023/12/27/business/media/new-york-times-open-ai-microsoft-lawsuit.html,刊发时间:2023年12月27日。

参考文献:

宫云牧(2022)。数字时代主权概念的回归与欧盟数字治理。《欧洲研究》,(3),18-48+165+6。

刘鹏(2019)。用户新闻学:新传播格局下新闻学开启的另一扇门。《新闻与传播研究》,(2),5-18+126。

马克思,恩格斯(2012)。《政治经济学批判(1857—1858年手稿)》摘选,载于《马克思恩格斯选集第二卷(第三版)》(中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译)。北京:人民出版社。

史安斌,戴润韬(2021)。美国大选之年的政治传播:降级与升维。《青年记者》,(7),95-98。

史安斌,梁蕊洁(2023)。杂合性视域下传统媒体的TikTok化:现状与趋势。《青年记者》,(21),106-110。

田浩(2021)。反思性情感:数字新闻用户的情感实践机制研究。《新闻大学》,(7),33-45+120。

汪晖(2022)。“2020+”:危机连锁与正在降临的未来。《现代中文学刊》,(3),11-14。

王沛楠,史安斌(2023)。“持久危机”下的全球新闻传播新趋势——基于2023年六大热点议题的分析。《新闻记者》,(1),89-96。

张开平(2023)。数字时代的政治传播:理论重构、议题革新与范式转向。《政治学研究》,(5),193-206+212。

Goyanes, M., Ardèvol-Abreu, A., & Gil de Zúniga, H. (2023). Antecedents of news avoidance: competing effects of political interest, news overload, trust in news media, and “news finds me” perception. Digital Journalism, 11(1), 1-18.

Gray, J. E. (2021). The geopolitics of “platforms”: The TikTok challenge. Internet policy review, 10(2), 1-26.

Mohammed, W. F. (2022). Bilchiinsi philosophy: Decolonizing methodologies in media studies. Review of Communication, 22(1), 7-24.

Nah, S., Luo, J., & Joo, J. (2024). Rethinking Artificial Intelligence: Algorithmic Bias and Ethical Issues| Mapping Scholarship on Algorithmic Bias: Conceptualization, Empirical Results, and Ethical Concerns. International Journal of Communication, 18, 548-569.

Nye, J. S. (2023). What Is the Global South? | by Joseph S. Nye, Jr. Project Syndicate. https://www.project-syndicate.org/commentary/global-south-is-a-misleading-term-by-joseph-s-nye-2023-11

Ross, A. A. (2017). “If nobody gives a shit, is it really news?” Changing standards of news production in a learning newsroom. Digital Journalism, 5(1), 82-99.

[作者简介]史安斌系清华大学新闻与传播学院教授、爱泼斯坦对外传播研究中心主任;朱泓宇系清华大学新闻与传播学院博士研究生、爱泼斯坦对外传播研究中心助理研究员。